MiG-21bis(フジミ製 1/72)製作編

43年振りのプラモ製作、そして人生初の飛行機プラモ、その4連作(テーマは「MiG/ミグ、ソビエト製ジェット戦闘機の40年」) の2作目、MiG-21になります。

キットはフジミ製で、初出は1990年のようです。

1990年はソビエト崩壊の直前ということになりますが、BOXアートを見ると描かれているのはフィンランド空軍機で、

そのトレードマーク(黒いオオヤマネコ)がそのままキット名「MiG-21bis BLACK LINX」になっています。

1990年はソビエト崩壊の直前ということになりますが、BOXアートを見ると描かれているのはフィンランド空軍機で、

そのトレードマーク(黒いオオヤマネコ)がそのままキット名「MiG-21bis BLACK LINX」になっています。

今回MiG-21のキットを選ぶに当たって、どのタイプにするか?よく知られている通り旧東側のベストセラー戦闘機であり、 東側はおろか本キットのフィンランド、そしてインドや中東など多くの国で採用され、 さらに1950年台の末から現在も運用している国が残っているというウルトラ長寿な機体です。

そのため進化を続けてきた中で様々なバリエーションがあり色々悩みはしましたが、 ドーサルスパインが大きく格好良く思えた後期型に狙いを定めました。 この後期型、1作目に作ったMiG-17がジェット戦闘機としては「第1世代」だったのに対し「第3〜4世代」相当になり、 イッキに跳び過ぎの感がありますが、「まあMiG-21には変わりはないし」と自分に言い聞かせヤフオクで探したところ、 いちばんお手頃だったのがこのキットでした。

2024年5月の中頃に製作を始め、完成したのは8月の半ば、予想以上に時間がかかってしまいました。 作ってみての結論から言いますと、とても良くできたキットなんですが、一部の製作がとても大変なキットでもありました。 (飛行機プラモを2回しか作ったことがない素人の私が言っても説得力が無いのは分かっていますが・・・)

また、ある海外のサイトにこのキットのレビューが載っており、 レビュアーの方が「良いキットだが、設計者そしてインスト作成者はこのキットを実際には作っていないようだ・・・」 と(英語で)書かれていました。 私も同感です。(イチイチ作ってられるかよ、ってな感じなんでしょうか?)

以下は私の(断片的な)製作レポートになります。興味のある方はどうぞお読みください。

製作レポート

キットの初出が1990年ということは、先のMiG-17に比べ少なくとも10年は新しいことになります。パーツを見るとシャープで、キャノピーのモールドや透明度もSMERのミグとは比べようもなく素晴らしい。

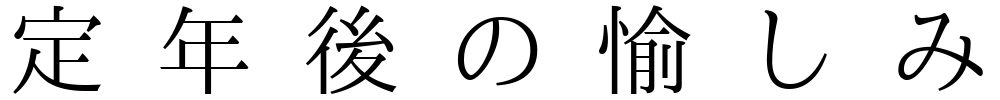

さっそく製作にかかりましたが、SMERの17では位置決めにさんざん苦労しながらエポキシパテを盛って台座にしたコクピット、

今回は機体内側の左右にガイドがあり何ともカンタンでした。

(画像は計器盤を塗りながら様子をみている時のもの)計器盤はデカールも用意されていましたが色が全然合ってなさそうだし、

凹凸へのフィットも大変そうなので使いませんでした。

さっそく製作にかかりましたが、SMERの17では位置決めにさんざん苦労しながらエポキシパテを盛って台座にしたコクピット、

今回は機体内側の左右にガイドがあり何ともカンタンでした。

(画像は計器盤を塗りながら様子をみている時のもの)計器盤はデカールも用意されていましたが色が全然合ってなさそうだし、

凹凸へのフィットも大変そうなので使いませんでした。

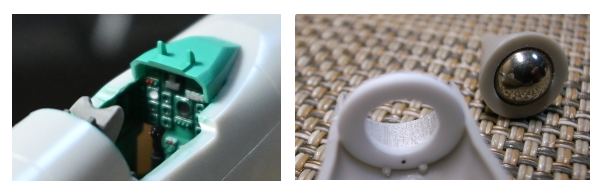

ちなみにMiG-21の外観上の特徴である機首のノーズコーンには、 私がサラリーマン時代の朝に愛用していた「プレシェーブローション」の容器に入っていた撹拌用の小さな金属球を錘として入れてみたらピッタリフィット!(こんな球だけどいつか役に立つことがあるのでは、と捨てずに取っておいたブリコラージュ且つ貧乏な私の面目躍如!)

なお機首に付いたリング状のパーツはプラ板から自作したものです。 この機体はノーズコーンを機体の左右接着時に同時に接着する設計になっていたのですが、 そうしてしまうとノーズの内側とコーン自体の塗り分けがとても面倒になりそうだったので、それぞれ別に塗装した後に接着できるよう工夫したものです。 (これによりコーン部分が約1mm前方に移動しますが、このコーンはもともと可動式なので気にしませんでした。)

続いてキャノピーのマスキングについて。フジミ製MiG-21にはサードパーティのマスキングテープがあり、

価格も300円弱と安いうえ8機分も入っているので失敗しても安心です。

続いてキャノピーのマスキングについて。フジミ製MiG-21にはサードパーティのマスキングテープがあり、

価格も300円弱と安いうえ8機分も入っているので失敗しても安心です。

実際に使ってみると、そのサイズの正確さに感動、曲面も考慮した切り込みも入っており貼りやすさも満点です。 最初の1機分でピタリと貼ることが出来ました。

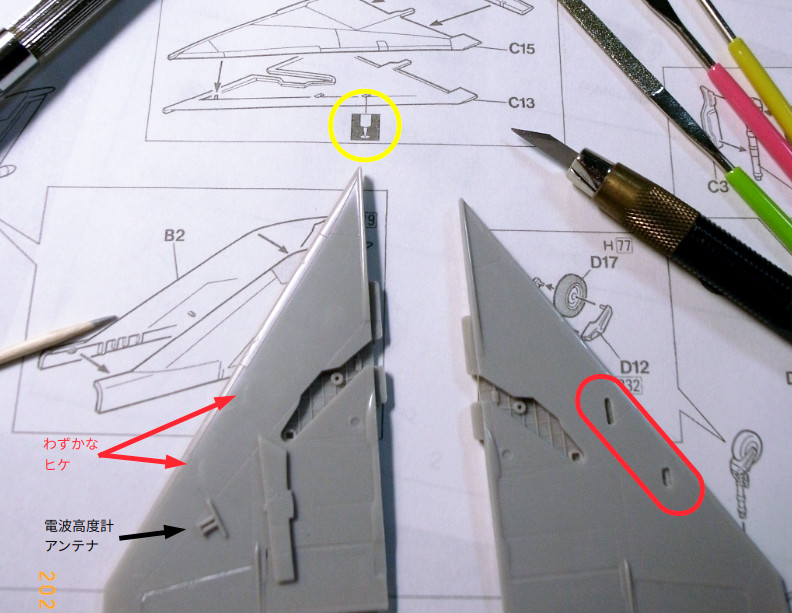

流し込み接着剤の使い方にもだんだん慣れ、機体の組み立てまでは実にスムーズ。 さすが国産キットだなあ!と油断しながら上下に別れた主翼を接着した後、いきなり凡ミスが発生しました。 初めてのフジミ製キットであり、インストの最初に描かれたマークの説明を見なかった私が悪いのですが、 左右の主翼下側には「パイロン」取り付け用の穴を開けておく必要があったのです。

上の画像の黄色い円の中に見えるのが「穴をあける」マークです。(これを見逃すなよ!って話です。) 「あ〜どうしよう」と思いながら、もしやと思って該当の部分を覗くと「ありました、ヒケが!」 穴をあける場所には、目印として溝になっているという事はインストみて分かったのだけど、 溝になっているという事は裏側にヒケがあるかもしれない、 という風に連想できたのは、少年時代のプラモづくりの中での微かな記憶があったからなのです。 そのヒケを見ながら慎重に穴を開けて貫通させたのが右側の赤枠の中、ヨカッター。 (溝を作るくらいならいっそのこと貫通しといてよ〜、と思いますが出来ない理由があったんでしょう。知らんけど・・・)

ちなみにこのインストには左右1箇所づつしか穴あけ指示がありませんが、私はその内側の溝にも穴を開けました(後述)。

ついでに画像の左下に写っている小さな「電波高度計アンテナ」ですが、 SMERの17は2本の支柱がくっ付いたモールドでしたが今回はちゃんと2本に別れています。 ですが、支柱の下に台座が付いており、台座ごと翼に接着する形になっています。

このままでは何とも不細工なので、台座が翼に沈み込んで隠れるよう慎重に翼側に浅い溝を掘りました。 (翼の中に溝を掘るくらいだったらココにも溝を掘っといてよーっ、と心の中で叫びましたとさ。)

機体と主翼の接着はピッタリ接合でき、ここでいったん機体の塗装に入ります。

テーマ通りソビエト空軍の機体色に塗りますが、前回のMiG-17のような銀色ではなく、やや黄みがかったシルバーにしたく、 チタン系のシルバーを少し混ぜた色にしました。(パネルラインを考え、調色割合の異なる2色を使用して塗装)

結果は調色がややチタン色に寄ったかもしれませんが自分としては気に入っています。

またノーズコーンや垂直尾翼のてっぺん、エンジン下の整流板の一部などはソビエト機固有のグリーンになっていますが、 ここは色をかなり濃くしてコントラストを強くしました。

続いてスミ入れ、今回はMiGー17と違い(初めての)凹モールド、線が太くオモチャっぽくならないよう心がけました。

そしてデカールですが、やや黄ばんではいたものの使えるレベル、ただし6つの赤い星はただただ大きすぎます。 ソビエト崩壊前での考証不足でしょうか?Webで一回り小さいものを買って使いました。

最後はセミグロスクリアで仕上げ、今回は機体が小さくシンプルなこともあり楽しく塗装することができました。

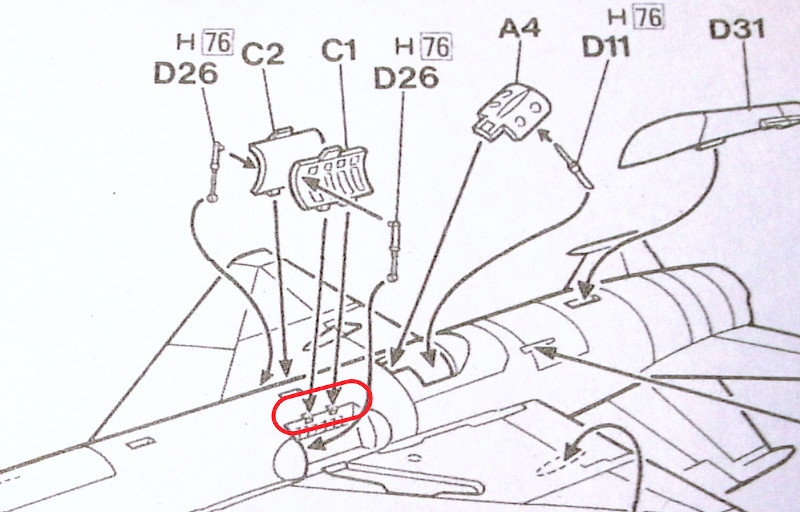

塗装後やっぱり苦労したのは前作MiG-17同様、主脚トビラの取り付けです。 (きっと飛行機キットの鬼門なんでしょうね。)インストにはトビラにはダボピンが、機体にはダボ穴(溝)が載っています。

ところがキットの実際の機体側には何もなくノッペラボーです。(ウソはだめよ!ちゃんとチェックしなきゃフジミさん。)

このトビラ、開放時の実機の画像を見るとダランと真下にぶら下がっています。 キットのダボピンはまったく役に立たないので切り取り、さらに接着面の角度を合わせるために断面を削って調整する必要があります。 また、MiG-17のページでも書いたように、このような不安定な接着面に通常の接着剤では明らかに強度不足です。 そこでエポキシ系の出番となりますが、強度が出てくるのに時間がかかるので、少ない接着面積で倒れないよう注意するのにとても神経を使いました。 さらにインスト画像にある「D26」のトビラを開閉するためのロッド、 これが非常に小さいパーツなのにトビラ側と機体側いずれもガイドがありません。 これももちろんエポキシ系接着剤を使いますが、接着剤をロッドのパーツの両端にちょっとだけ付け、 機体側とトビラ側の(実機画像を見て確認したそれっぽい)位置に「置いた」あと、強度がでてくるまでの間、 いちばん安定しそうな角度を見当して手を傾け保持しながら、 「(60を過ぎて)オレは一体何をやってるんだよ〜」と情けない気持ちになった私でした。

続いて前脚、ここでは省略されていたブレーキをプラの端材からテキトーに作り、

0.25mmの銅線を黒く染めブレーキラインっぽく繫げました。2作目でこんな小細工ができるようになったことに少しだけ感激です。

続いて前脚、ここでは省略されていたブレーキをプラの端材からテキトーに作り、

0.25mmの銅線を黒く染めブレーキラインっぽく繫げました。2作目でこんな小細工ができるようになったことに少しだけ感激です。

先ほど(穴を空け損なった)パイロンの取り付けのことについて書きましたが、 今回のキットにはミサイル(R-3型空対空ミサイル)が何故だか2つしか付いていません。 だからなのかパイロンは4つ付属しているのに2つしか取り付け指示がないわけです。

このキットは型式のバリエーションがありそうだから、 ランナー割りか何かの関係でしょうか?まさかミサイル2個分のコスト削減は無いでしょうけど不思議です。 私は4つ無いと絶対不自然だと思うのですが・・・。

ということで、どこからかミサイルのパーツを調達しなければなりません。 Webで検索すると、ハセガワさんが1/72のミサイルセットを販売していますが米軍機用でソ連/ロシア版は無いようです。

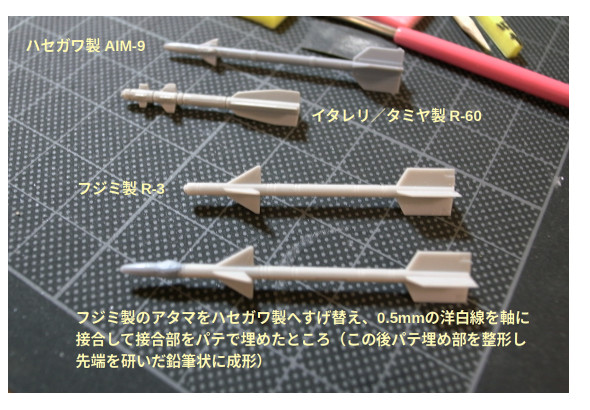

ですが「サイドワインダーのコピーがソ連のR-3ミサイルだから同じようなもんだろう」と思った短略的な私は米軍機用をAmazonで購入、 届いたものを見たところハセガワさんには悪いですけどガッカリです。

モールドはダルく羽根も厚い「こりゃ昭和のキットだな!」という印象です。 一方フジミ製はシャープで素晴らしいモールド(羽根も薄いし、さすが平成キット)。残念ですがハセガワ製の使用を諦めました。

そこで考えました。手元にある次回作のMiG-29(イタレリ/タミヤ製)の中にはR-60の赤外線誘導型ミサイルが付属しています。

調べたところMiG-21bisにはこのR-60が定番的に搭載されています。

「よしっ、コレを使おう(モールドはちょっとダルいけど)」と思ったのはいいのですが、

残り2機のミサイルをどうするか? 考えたのは、フジミのR-3をR-3M(レーダー誘導型)へ作り変えることです。

そこで考えました。手元にある次回作のMiG-29(イタレリ/タミヤ製)の中にはR-60の赤外線誘導型ミサイルが付属しています。

調べたところMiG-21bisにはこのR-60が定番的に搭載されています。

「よしっ、コレを使おう(モールドはちょっとダルいけど)」と思ったのはいいのですが、

残り2機のミサイルをどうするか? 考えたのは、フジミのR-3をR-3M(レーダー誘導型)へ作り変えることです。

(この頃の戦闘機には赤外線誘導型とレーダー誘導型をそれぞれ装備してますからね。)

全長が長くなり先端が尖ったR-3MにするためにフジミR-3の先端を切断し、 お蔵入りになった(筈の)ハセガワ製ミサイルセットの中からサイズの合いそうなミサイルを取り出し、 同じく先端をカットしフジミ製の首なしミサイルに、洋白線を軸にしてつなぎ合わせて整形しました。結果は満足のいく出来です。

同じく武装の話ですが、この機種には機体下部に「GSh-23」という23mm2連装の機関砲が装備されています。 そしてキットにはプラ棒を2つ並列に繋いだような短い砲身が付いていますが、 調べてみると後期型のMiG-21に装備されたタイプは機関砲身むき出しではなく、 砲身を覆う長円形のカバー(マズルブレーキ)が付いています。 ここはプラの端材を切り出して先端に何となく長円計の穴を掘って仕上げました。

(マズルブレーキがちょっと傾いているようだけど・・・ここまでできれば満足!)

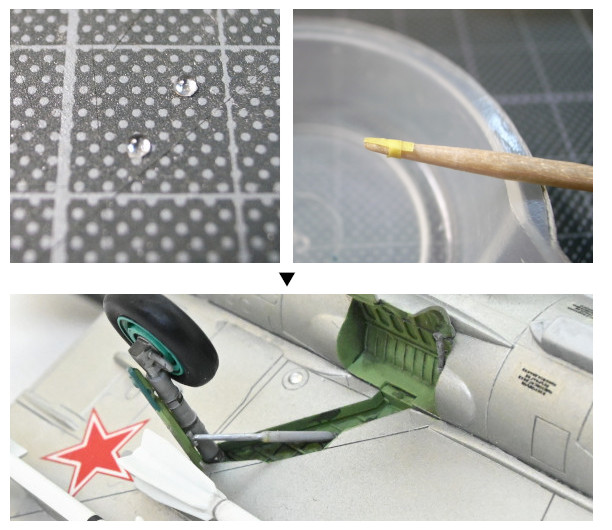

そして小さいパートと言えば何と言ってもコレ、

クリアパーツの「着陸灯」です。カッティングマットの点は約1.7mm間隔で描かれていますが、それとほぼ同じ直径です。

クリアパーツの「着陸灯」です。カッティングマットの点は約1.7mm間隔で描かれていますが、それとほぼ同じ直径です。

主翼側の接着面はキラキラのシルバーに塗って、 クリアパーツが白化しないよう「ハイグレード模型用セメダイン」を使うまではいいのですが、 「こんな小さなパーツを一体どうやって主翼の丸く浅い溝まで持ってくんだ?」なのです。

(このキットに限ったことではないのかもしれませんが、なにぶん経験がないもので・・・)

指ではとても摘めませんし、ピンセットで掴むと必ずどっかにふっ飛んでって探せなくなること必至、 「ひっつき虫」だと粘着力が強すぎて持ち手側から離れなくなりそう、でも、 爪楊枝にごく細いマスキングテープを括り付けてひっつけたら上手く行くのではと思い、 試しに1mm幅のマスキングテープを爪楊枝に巻けるかどうかやってみました。

上の右側の画像はその(マスキングテープを爪楊枝に巻いた)画像です。 実際、息を殺して爪楊枝側にクリアパーツを「ちょん付け」してやってみるとマスキングテープの弱い粘着力が幸いし、 2個とも1発でセメダインを塗った主翼側への取り付けに成功しました。 そしてこれが終わると完成だったので、うまくいって「よっしゃー」と叫んだのでした。

(その後、ハセガワから「極小パーツピッカー」というものが販売されていることを知りました。これを使ったら簡単だったのかなあ?・・・2025年3月)

それでは最後に数枚のカットを載せます。

以上が製作に関する私のレポートです。 あらためて(最初に書いたように)全体のプロポーションや各部のディテール、そしてモールドやパーツの精度も良く出来たキットだった思います。

このキットが出た後、次の決定版的キットが東欧から出てくるまで、長い年月の間その座を守っていたそうですからね。

前回のSMER製MiG-17PFと比べても違いは大きく、国産そして静岡のメーカーさんの技術力を感じました。

(でも、次回製作予定のキットはウクライナ製だよな、大丈夫なんだろうか?)

さあ、次は4連作の中で私にとって目玉でもある3作目「MiG-25 Foxbat」だぁ!

(2024年8月)