MiG-17F(AZmodel製 1/72)製作編

43年振りのプラモ製作、そして人生初の飛行機プラモ、いったんは最後になる5連作中の5作目です。

(45度の後退角と3度の下反角、そしてミニマルなボディの線形。私がこの機体を格好良く感じる最大の理由です。)

年が明けて2025年、当初は4機作る予定だった飛行機キットも、1作目の出来に不満の残ったMiG-17の製作を再チャレンジすることで結果として5作目になりました。

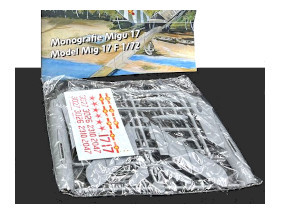

キットは東欧チェコの「MGDmodels」が、小冊子とシュリンクパックに入ったキットを、

ダンボールの台紙を敷いてさらにパックするという変わった形態で組み合わせて販売した、

同じくチェコの「AZmodel」製の「MiG-17F型」です。

(シュリンクパックに入ったキットはロの字側のダンボールに囲まれて壊れない工夫はされているものの、

他には見たこともない形です。通販専用なんでしょうかね?)

キットは東欧チェコの「MGDmodels」が、小冊子とシュリンクパックに入ったキットを、

ダンボールの台紙を敷いてさらにパックするという変わった形態で組み合わせて販売した、

同じくチェコの「AZmodel」製の「MiG-17F型」です。

(シュリンクパックに入ったキットはロの字側のダンボールに囲まれて壊れない工夫はされているものの、

他には見たこともない形です。通販専用なんでしょうかね?)

キット自体の発売は2010年頃、れっきとした21世紀のキットです。 (第1作のSMERのキットとは30年の開きがあります。)

そして同梱された小冊子ですが、表紙はなんだか上手には思えないイラストでヘビ柄?のベトナム空軍機が描かれているA4版28ページで、 大半はMiG-17の説明文が、多くの写真やイラストと共に(まったく読めない)チェコ語で書かれています。

インストもこの中に印刷されていますが、たったの2ページ。

そして面白いのが、「AZmodel」と「KP」、「DRAGON」の3キットを比較したページです。 (下の画像をタップ/クリックすると別ウインドウで開きます。)

・上段【赤】:AZmodels

・中段【緑】:KP

・下段【青】:DRAGON

これを見る限り、KPとDRAGONのキットがいかに実機と違っているか、 対してAZmodelのキットがいかに正確かが思いっきり表現されています。

私が作ったSMERのキットは中段のKPのキットとまったく同じものですが、 前に書いた通り主翼の形が実機と大きく異なっています。(何でこうなったんでしょうね?)

肝心の製作した感想ですが、デティールもモールドも(一部の細かいところを除いて)申し分ないものでしたが、 組み立てそのものはSMERと同じ「チェコのキット」で、日本のキットと比べ適切な言い方かどうかわかりませんが、 「ぜんぜんフレンドリーじゃないキット」でした。MiG-25もそうでしたけれど、 東欧のモデラーさんはオトナなのかしら?

ということで以下製作レポートになります。

製作を始めたのは1月4日、今回は月内での完成を目指します。

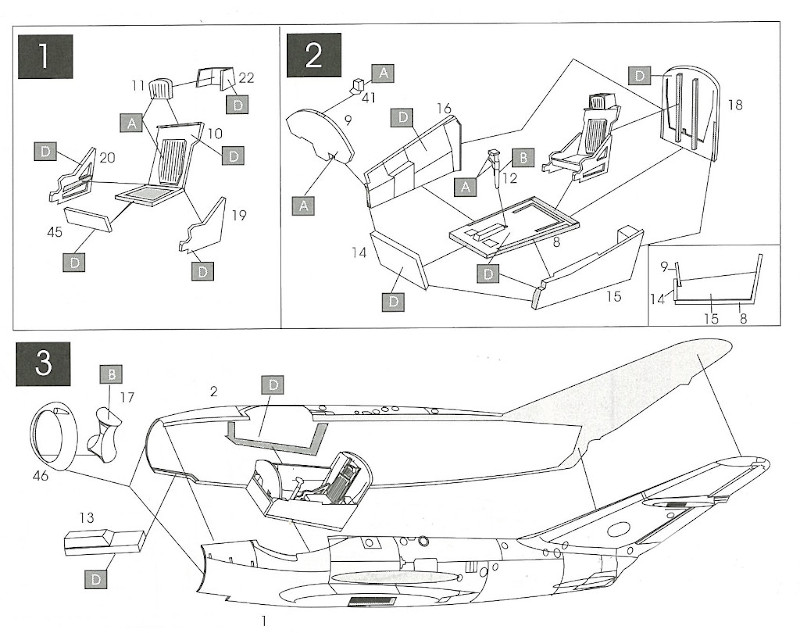

まずはコクピット、全パーツ数は計58個と少ない中、コクピットだけで14パーツあります。 ここでインストをご覧いただきます。

先のICM版MiGー25などと同様に具体的な接着ガイドやダボの類はまったくありません。 (操縦桿を差し込む穴も自前で開けるくらいですから・・・)

この手のキットにも少しは慣れてきたものの、慎重な仮組みを怠らず「ひっつき虫」などを使って接着位置の見当をつけます。 特に気を使ったのがコクピットの高さ(キャノピーに干渉しないギリギリの高さに)と、計器盤の取り付け位置でした。 計器盤とコクピット前側の接着部分は補強/調整用のプレートを追加し、さらに機体の接合部分は、 何故か「逆V字型」になっていたのでプラ板を使って平行になるよう調整しました。

また、シートにベルトはモールドされていません。Mig-25や29で使った現用機用シートベルトは似合わないし、 古い機体用のキットは無いので自作することとし、ベルトはマスキングテープの細切り2枚重ねを、 バックルはプラ板からそれらしく?4セットづつ作りました。

(山形の白いプラ板が追加した部分、これがないと計器盤の前に三角形のすき間ができてしまいます。左上のシートはボケてて失礼。)

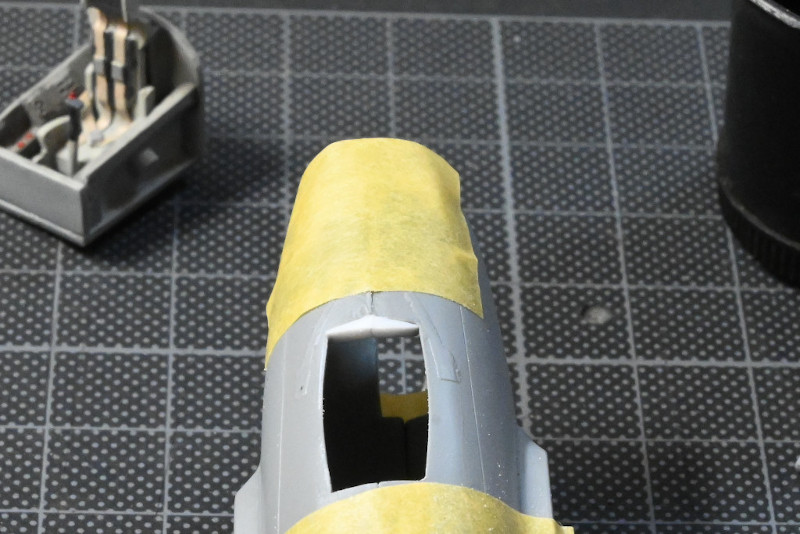

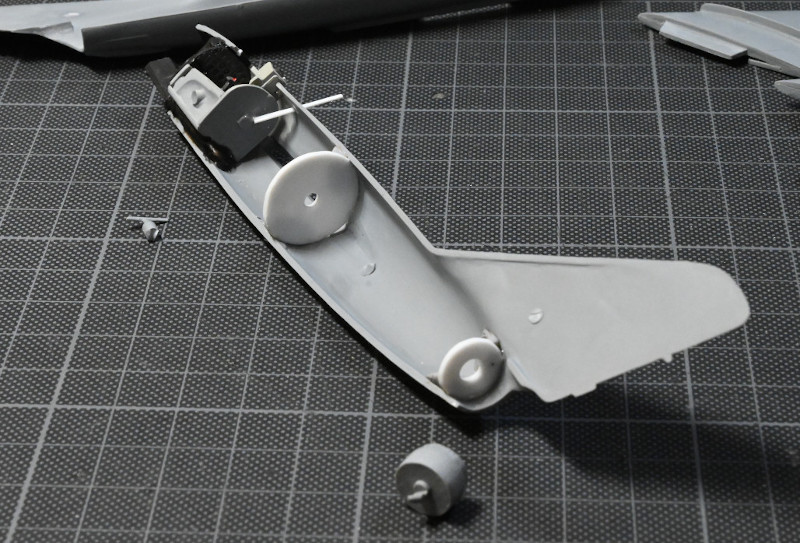

続いて左右の機体の接着について、まず排気ノズル(下の画像のいちばん下)の取り付け方が、 何のストッパーも無く機体後端に差し込む形になっており、 「ノズルを押し込み過ぎたら間違いなく機体の奥に入り込んで、2度と取り出せなくなる!」 ヤバイ仕様だったのでプラ板でストッパーを作り、さらに、 機体に径を細く削った割箸を「串刺し」にして塗装作業をしやすくできるよう、 機体中ほどにも割箸の先端が入るだけの穴を開けたプラ板を追加しました。

(割箸を押し込む力くらいでは外れないよう上下をエポキシパテでガッチリ補強しています。)

結果として、何のガイドもない左右の機体が接着しやすくなり助かりました。 なお、コクピットの後ろに刺さっている白いプラ板はアンテナです。 左に写っているアンテナのパーツがスグ折れそうな代物だったので差し替えました。(アンテナの角度を立たせすぎてしまった・・・)

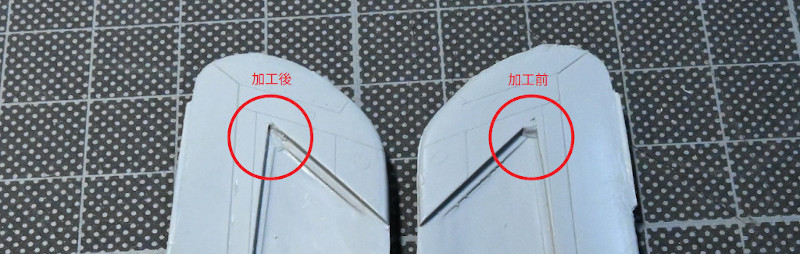

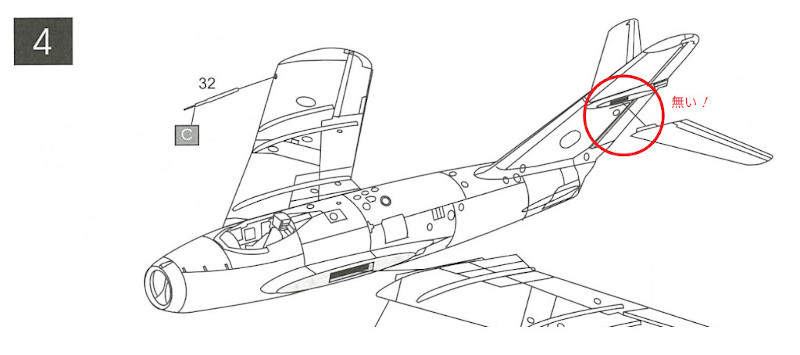

次は主翼、パーツは上下変則に分かれていますが、ここでヘンなものを発見! 上側の左右の翼とも、下側のパーツの先端部分を接着する部分にキミョーな盛り上がりがあるのです。

「何故わざわざ埋まってるの?しかも両方共??」意味不明です。

しょうがないのでナイフやヤスリで(ヘタクソに)削り取ったのが左側の主翼です。 でも、片方だけ削り取って気がついたのですが、そもそも実機のパネルラインとは異なる形で分割されているパーツであり、 どっちにしろパテで接着部のすき間を埋めて面を均すのであれば、一方のパーツの先端を切り取った方がラクなのでは?・・・

結果は後者が正解でした。

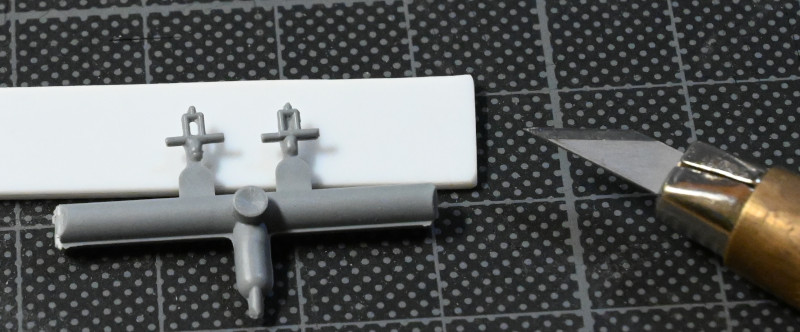

また主翼下の電波高度計アンテナ、 SMERのキットと同様に2本の支柱の間は埋まっていましたが、 支柱間の間隔が空いていたのでナイフとピンバイスで簡単に貫通させる事ができたました。

そして主翼の機体への接着についてはスキ間だらけで苦労したSMERの時とは違い、苦もなく約3度の下半角を実現できました!

そして水平尾翼、インストを見ると珍しく?ダボピンとダボ穴での接着になっていますが、実際な両側ともツルツルテンです。

ここはそのままでは間違いなく強度不足なので、十八番の洋白線を使って接合しました。

続いて3門の機関砲や脚部周りになります。SMER版のときはあまりにも太くダルい砲身で、 代わりにMaster社の真鍮製を付けたのですが今回のモールドはシャープなのでこのまま使います。

(その後の組み立て中、手に持っていた機体の機首側のみを机にコトッと落としたはずみに37mm機関砲身を折ってしまいました。 そして端材プラ棒を成形し先端に0.3mmの穴を開け、よりリアルに復元!)

この時点でサフを吹き、アラがないか確認して表面を一部修正、塗装に入ります。 今回は再びシルバーでの塗装、幾つかのシルバーの中から、新しく買ったクレオスの「スーパージュラルミン」が気に入り使用しました。

なおキャノピーですが、透明度はまずまずなのに対しモールドはユルユルです。 それでもSMER版とは違って機体との合いはなかなかの精度です。

そこで今回は今までの4機とは異なり塗装を終えたあと組み立ての最後に接着してみることにします。 理由はキャノピーをマスキングして塗装した後、できるだけ早くマスキングテープを剥がし、 塗料がカチカチに乾燥する前に修正(必要な場合)や仕上げを行いたかったからです。

(今までは、キャノピーを接着した状態で塗装し、デカールを貼る→乾燥させる→スミ入れ等→クリアコート、 の工程を経てマスキングテープを剥がすことになり、 マスキングテープを剥がした部分と塗装面の境にしっかりした「段差」が出来てしまい、均すのに苦労していました。)

そのマスキング、AZmodels用のキャノピー用マスキングテープなどありませんので、 手元に残っていたフジミMiG-21用とハセガワMiG-25用を切った貼ったで何とかマスキングできました。

下の画像は、スーパージュラルミンを塗装するパーツを並べたところです。

続いてキャノピーの接着の前に、自分にとって今回の目玉とも言える、シートのヘッドレストへのイジェクトハンドルの取り付けです。 赤いハンドルの素材を何で作るか?最初は得意の洋白線で作ってみましたが断面の丸さが気に入らず、 試しに使ったステープル針がほぼイメージ通りだったので、錆びないようプライマーを下地に赤色で塗装しました。 接着にはエポキシ系接着剤を使いましたが上部のハンドルカバーと併せ、 不安定なことこの上なく数回失敗しながら苦労して取り付けました。

そしてキャノピーの接着は上手く行ったものの、 想像していた通りキャノピーのパーツの厚さが邪魔してヘッドレスト及びハンドルの高さがやや低くなってしまったのはザンネンなことでした。 それでもシルバーの機体に、コクピットの中でチラッと見える赤いハンドルはとてもステキだと思います。

次の主脚の取り付けはかなりタイトで、翼側の主脚基部のダボ穴の盛り上がった部分が割れてしまうトラブルがあり、 「プラリペア」でダボ穴を復元する際に、なんとドリルが貫通してしまい翼の上側に小さな穴が空いてしまいました。 (パテで埋めて塗料をチョン付けし何とか上手くごまかせました。)

そしていよいよ千秋楽、鬼門のピトー管の接着です。 ここでまたしてもやらかしました。ピトー管をつまんで仮組みしようとしていた時、つまんだ指の力の入れ具合が悪かったのか、 またしても真っ二つです。(3機連続!馬鹿なのかオレは)

しかたないので真鍮製パーツを買おうかとも思いましたが、今回ピンバイスで開けた翼の穴はプラパーツ用のやや大きめの穴で、 真鍮製パーツを入れたらスカスカになって、パテ埋め〜整形〜再塗装となるのは必至でやりたくありません。 そこで過去のキットの余ったパーツに似たような形がないか探し、 MiG-21のキットの中に異なる機種用のピトー管を見つけて加工しようとしたところ、またしてもポキっとやってしまい絶望。 こうなったら何とかプラスチックを整形できないか考え込み、 もしかしたら「ルーターで作れるかも?」ということに気付きました。 まず1.2mm厚のプラ板を細切りしてルーター先端のチャックに取り付け、 回転速度を一番遅くし恐る恐るヤスリを当てながら細くしていく作業を数時間、回転速度上げてしまい1回は折ってしまったものの、 何とかそれらしい細さにすることが出来ました。 キットのピトー管と並べても肉眼では見分けがつきません。

そのピトー管を接着〜塗装し、ついに完成しました! 1月4日に作り始めて完成は1月30日、初めて1ヶ月未満での完成です。 (フツーの方は1/72の飛行機キットなんて、早ければ数日で作ってしまうんでしょうけど・・・)

最後の最後まで未熟さ故の失敗続きでしたが、マトモなMiG-17を完成、リベンジを果たせて満足です。

(機首の左下、0.3mmのピンバイスで先端に穴を開けた37mm機関砲の先端が見える!感激。)

(完結しました! 「MiG/ミグ、ソビエト製戦闘機の40年」)

それにしても少年時代から遥か43年振りのプラモづくり、しかもまったく初めての飛行機キット、 軍艦・AFVと、クルマ・バイクしか作ったことが無かった私には、飛行機プラモは繊細かつ相当な集中力を要するものでした。 中でも東欧製の3キットは特に手強く、今後の他カテゴリーのキット作りに進む上でとても勉強になったと思っています。

ここでいったん飛行機モデルづくりは終え、カーモデルに移ります。

さあ次は「セブリング・スプライト」だぁ!

(2025年1月)

追記:Mig-17Fと29の墜落、もとい落下事故と、これから作るかもしれないキットについて。