スピーカー組立キットから真空管アンプキットへ

定年退職後まず最初に手を付けたのは、それをすることを10年以上待った真空管アンプの自作です。私は別にオーディオマニアというわけではありません。

ただ、今から十数年前、会社からの帰途に勤める会社の入ったビルのテナントとして営業していた書店に入った際、 目に止まった付録付きの雑誌を手に取った時、それから10余年の年月を挟んだストーリーは始まったのです。

その雑誌は「Stereo」誌(音楽之友社)2011年7月号でした。

良くある付録付き雑誌の体裁で、Fostexの8cmスピーカーが付録として付いていました。

「たったの3千円弱で本格的な(?)スピーカーが買える?、そうか組み立てキットなのか!」そう思った時、

すでに私はレジに向かっていました。

その雑誌は「Stereo」誌(音楽之友社)2011年7月号でした。

良くある付録付き雑誌の体裁で、Fostexの8cmスピーカーが付録として付いていました。

「たったの3千円弱で本格的な(?)スピーカーが買える?、そうか組み立てキットなのか!」そう思った時、

すでに私はレジに向かっていました。

小さい頃から手を動かしてモノを作る(壊す)のが大好きだった私にとって、スピーカーを組み立てること自体は、 コーン紙部分の取り付けに接着剤をはみ出さないよう慎重になったことくらいで、あとは造作もないことでした。

続いて、確かアキバのコイズミ無線あたりで(この店は自作スピーカーマニアの聖地のようなお店ですが、 この頃は未だラジオセンターの中にありました)専用のエンクロージャを購入し、作ったスピーカーを組み込みました。

でも当然ですが、スピーカーを鳴らすにはアンプが必要です。 音楽を流す機器としてはMP3プレーヤーくらいしか持ってない私はここでしばらく考えます。 スピーカーを安く作れたんだから、 オーディオアンプも組立キットが安くあればいいなと思い「アンプ_キット」というキーワードでWebの検索を続けますが、 なかなか自分の予算とスキルにあったものが見つかりません。そんなある時、 アキバのラジオデパートの数店舗が共同で企画した「真空管ステレオアンプ・キット(EL91シングルアンプ)」という商品が目に止まりました。

(東京ラジオデパート小林電機商会様Webサイトより)

真空管と言えば、子供の頃には既にデバイスとしての寿命はつきかけており、トランジスタにその役割が移りつつある状況で、 実際にその姿を見たのも廃品置場にあったテレビやラジオの背面で埃を被ったガラスの球を見たのが最後でした。 (動くイメージとしては、例えば真空管式テレビの場合、 電源スイッチを入れて画面が立ち上がってくるのに「ブーン」という音がしながら5秒以上かかっていたような気がしますね。)

そんな真空管ですが、何となく愛好家のような人がいて今も動いているというイメージはあったものの、 あらためて商品の画像を見ると、驚きと共に、すでに齢も「知命」が近づき、 それまでは最新のデジタルガジェットに興味の中心があった自身の嗜好が徐々に変わりつつある時期で、 古い枯れた技術や、骨董とはいいませんがアナログ要素の強いものに惹かれつつある私にとって非常に魅力的に写ったのです。

私はそれまで電子工作の類にはまったく手を付けたことがなく、 当然ながらハンダごてを握ったのは中学の技術家庭の授業時間しかありません。 ですが商品の説明文を読むと「あまり経験の無い方でも、わかりやすいマニュアルと加工済みシャーシの採用で、 手軽に本格的真空管アンプが製作できます。(製作時間約8~10時間)」とあります。

私は何かが欲しくなると居ても立ってもいられない悪癖があるのですが、今回もすぐさまアキバのラジオデパートへ向かって購入後、 近くの電子パーツ店で安いハンダごてとハンダを仕入れました。 帰宅後パッケージを開けると簡素ながら丁寧に書かれた組み立てマニュアルを熟読。 ここで一つのアイデアが頭に浮かびます。 このアンプキット付属のシャーシは上から見ると正方形に近い四角形のレイアウトになっていますが、 私のイメージする格好のよい形はやはり一般的な長方形です。

そこで、オリジナルのシャーシとほぼ同じような天面の面積となる長方形の、いわゆる弁当箱型のシャーシを購入し、 真空管の取り付け穴(これはラジコン用に持っていたリーマーが役に立った)やネジ穴、スイッチやランプ穴を空け、 オリジナルでは天面にある入出力系のコネクターをすべて側面後方に移しました。 併せて(トランス類のレイアウトとノイズの大小に関する相関の知識をロクに持たないまま!)シャーシの横幅が少し増えた分、 電源トランスと出力トランスを、自分がかっこ良いと思う向きへそれぞれ90度回転して取り付けました。

そしてようやく、はんだを盛り付ける練習をこなした上で製作に取り掛かります。 一応すべてのパーツを取り付け、いざ電源ONしたところ、大きめのコンデンサの一つが上部から膨らみ始め、 煙が出てきて大慌てした以外はトラブルもなく見事に完成です。 (初心者がやりがち?な+とーの逆付け、このコンデンサは買い替え)

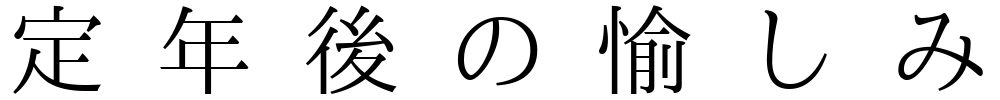

(製作から13年後、2024年に撮影した画像です。)

続いてPCのアナログジャックから二股に別れた、アンプ側へつなぐアダプターケーブルと、 安価なスピーカーケーブルを買ってきてそれぞれ接続、いざ視聴です。 結果は「まあまあいい音するじゃない!」というのが結論ですね。

中華製アンプへ手を出す。

そして、この事に満足した私のアタマの中は次第に、それまで興味のなかった電子工作や真空管アンプに染まっていくのでした。 一つ一つのパーツ(CR類:キャパシタ、レジスター)をハンダ付けしていって、 意味のあるデバイスとして完成させるというのはすごく楽しいことで、 その後も例えばFMトランスミッタなどのパーツキットを購入して製作を楽しんでいました。そうこうして行く中で、次第に感じ始めたことがあります。 それは「この作った真空管アンプ、何だか音が貧弱じゃないか?」ということです。 そりゃそうですよね、筐体自体がリアルな弁当箱サイズなのでしょうがないのですが、 スピーカーへ音と電力を送る出力トランスは約4cm四方のミニミニサイズで、 小さな8cmのスピーカーであっても幅広いレンジで鳴らし切るなんてことは土台ムリな話です。

ただし貧弱と言ってもどのくらい貧弱なのか?その時の私には比較できるモノサシがまったくありませんでした。 そこで、ヤフオクの中で安いアンプを探して見つけたのが、真空管駆動のいわゆる「中華アンプ」です。 シャーシは一緒ながら幾つかの種類があり、私がいいなあと思ったのは出力管に6L6の互換球6P3Pを、 増幅に双三極管の6P1というソビエト由来の球、そして整流管には5Z4Pを使った出力7W+7W程度のシングルアンプ(新品)でした。 落札価格は12,600円で、キットで買ったラジオデパートのEL91シングルアンプ(0.6W+0・6W)より3,000円も安い! 少々悩みましたが結局ポチッ。

現物は数日後に届き、さっそくセットアップ、

電源を入れると「おおっ!」EL91シングルアンプより遥かにダイナミックな音がします(性能差からしてそりゃそうなりますよね)。

現物は数日後に届き、さっそくセットアップ、

電源を入れると「おおっ!」EL91シングルアンプより遥かにダイナミックな音がします(性能差からしてそりゃそうなりますよね)。

ですが良いことばかりではありません。このアンプは強烈に安っぽい!(当たり前だろ!という声が聞こえてきそう。)

筐体は一応ステンレス製で悪くはないのですが、側面のウッドパネルは安っぽい塗りで「軽っ」、 シャーシに乗ってるトランス類は塗装も荒っぽく何よりモノ自体が安っぽい。

最悪なのは裏面から見る内部の作りですよ。「ウラ面なんか普通見ないし気にしないよ」という人には関係無い話でしょうけど、 あいにく私はそういう人間ではありません。ラグ板の節約のためCR類は複数の足同士を直接はんだ付けしてあり(まさに空中配線)、 キャパシタ(コンデンサの呼称改めます)は粗悪なホットメルトでシャーシ裏面に直接(きたなく雑に)接着、 電源トランスの裏側はコイルを保護してあるアブラ紙みたいな紙にマジックで乱雑に数字が書き込まれ手作り感満載。 チョークトランスは廃品みたいな体裁で、スイッチやコネクタ類もよくぞここまで、っていうくらい安っぽい。

以上、さんざん悪口っぽく書きましたが、コスパ自体は決して悪くない(良い)ということで最後は褒めておきます。

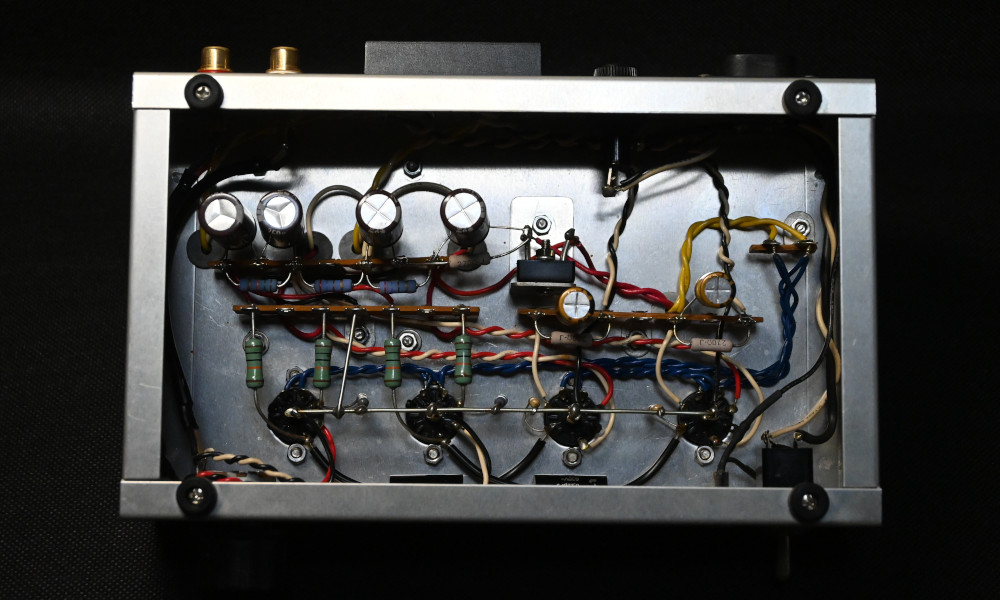

付録付き雑誌を続々購入

話は変わりますが、この年の年末、大きな話題になった?ラックスマンのICアンプ「LXA-OT1」を付録にした「Stereo」誌が発売になりました。 私ももちろん購入し、 続く「LXA-OT2(USBーDAC」さらに「LXA-OT3(OT1の出力アップ版」も購入したほか、 デンマークの「ScanSpeark」製10cmフルレンジスピーカーが付録となったもの、 また「Olasonic製USBーDAC付きICアンプ」付きの(もう今は無い)DegiFi誌も購入しました。

そんなに買ってどうするのって話ですが(同じような嗜好の人はいっぱいいると思う)、 やがて10数年後ちゃんと役に立つことになるとは当時の私には想像もつかないことでした。

Page2へ