MiG-17PF(SMER製1/72)製作編

Scalekitsのページに書いた通り、最初に作ることを決めていたのは、人生初めての飛行機プラモです。

小学生のころ作っていたのは「軍艦(ウォーターライン)、そして中学になる頃はAFV(主にタミヤMMシリーズ)を多く作り、 高校生になるとクルマ・バイク(タミヤのBIGスケール)」へ移っていきます。最後の1/12や1/6のクルマやバイクは、 技術もツールもなかった当時の私には手に負えず、まともに完成したものはほとんどありませんでした。

そんな私がなぜ飛行機に的を絞ったのか?

それは定年退職を遡ること2年半ほど前、

(スピーカーキットを買ったのと同じ)書店で手に取った「モデルグラフィックス」誌2020年9月号の中に載っていた「ジェット黎明期を駆け抜けた、後退翼の“ミグ”3機揃い踏み!!」という5ページの記事を見たからです。

それは定年退職を遡ること2年半ほど前、

(スピーカーキットを買ったのと同じ)書店で手に取った「モデルグラフィックス」誌2020年9月号の中に載っていた「ジェット黎明期を駆け抜けた、後退翼の“ミグ”3機揃い踏み!!」という5ページの記事を見たからです。

私は特に50代のころ旅客機で海外に行くことが多く、 飛行機に乗ること(特に雲の上でウイスキーを飲むこと!)が好きだったこともあり飛行機に関する本や雑誌を多く読んで興味を持っていたのですが、 その記事の1ページ目に載っていた3機(MiG-15・17・19)の中で、内翼45度の後退角を持ったMiG-17(右上)がとにかく格好良く見えたのです。

(あとは、アメリカを中心とした旧西側諸国の、いかにも正義の味方っぽい軍用機より、 今は亡いソビエト連邦の軍用機の方が何だかミステリアスかつ、良く言えば何の飾りもなく機能的、悪く言えば無骨なんだけれども好きだったからです。)

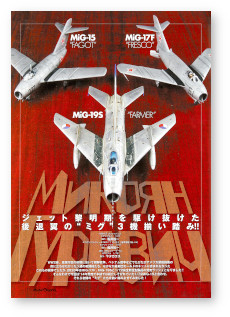

そのしばらく後、 我が家から最も近い何でも揃う街「川崎市」へ行った際の立ち寄りポイントであるヨドバシカメラのプラモ売場で、 1/72スケールで小さい箱のMiG-17を見つけました。

そもそもMiG-17を日本でモデル化したのは(たぶん)ハセガワくらいではないでしょうか?(しかも数十年前)まあ人気は無いですよね。

そもそもMiG-17を日本でモデル化したのは(たぶん)ハセガワくらいではないでしょうか?(しかも数十年前)まあ人気は無いですよね。

そして、見つけたモデルには見たことのないマークの中に「SMER」と書いてあります。 少なくとも英語ではない事は確かで何と読むのかわかりません。さらに見るとパッケージの側面に小さな文字で「Made in Czech Republic」とあります。 「そうかチェコ製なんだ、そりゃ読めんわけだ」と納得しながら(このMiGー17は機首にレーダードームが付いた後期型のPF型で、 本当はシンプルなF型が好きだったんですが)「よしっ、いつか作ろう!」と決めてレジへと向かったのです。

製作レポート

(製作レポートと書きましたが正確には、製作までの「準備」そして製作兼「学習」レポートというのが正しいです。)40数年振りに購入したプラモのパッケージを開けて、「ウ〜ンっ」と唸ったのはバリの多さでしょうか。

買った時は想像していなかったのですが、「これはかなり古いキットなのではないか?」と疑い、 Webで調べてみたところ、このモデルはもともとSMERと同じくチェコの(当時はチェコスロバキア)「KP」というメーカーが出したモデルで、 1980年ごろには販売されていたらしい事がわかりました。

何と!私が高校生の終わりのころにプラモを作った時には既に存在していたモデルだったのです。

「どうせプラモの製作を再開するからには、 現代の金型設計技術で成形されたモデルを!」と思っていた私の希望はくたびれた凸モールド金型のキットの前で脆くも打ち砕かれていたのでした。

ついでに、金型を引き継いだ「SMER」は、チェコ語に近い読みでは「スムニェル」で、 かなり無理筋ですが英語風に「セマー」と表記されることも多いことを知りました。(いずれにしても日本での知名度はまったく無いでしょう。)

話は変わりますが、プラモ趣味を再開するにあたり必ず用意しようと思っていたものに「エアブラシ」があります。 50代の頃から良くYoutubeでプラモづくりの動画を見ていたのですが、塗装作業に出てくるのはやはりエアブラシです。 少年のころ、 缶スプレーの塗装にさんざん失敗していたことから「ピースコン(ヤング)」が欲しかったものの高くてまったく手が出なかったことを覚えています。 しかし大人(老人)になった今、安物のハンドピースくらいは買えるようになりました。

さて、コンプレッサーはどうしよう?我が家には小さな安物のコンプレッサーはあります。 これは長物の金属製モデルガン(サブマシンガンやアサルトライフル)の劣化した塗装を剥がすためのサンドブラスト用として買ったものでしたがゼンゼン使い物にならず、ただ埃を吹き飛ばすだけの掃除道具になっていたものです。

これを代用することができないか?Webで調べてみたところ、やっぱりいました先輩が。 そのサイトに載っていた内容を熟読し、 近所のホームセンターで数種類のジョイントを買い、さらにAmazonでレギュレータ(圧力の調整や水抜き用)を購入。 シーリングテープを使って数カ所のジョイント部の気密性を保つのに少々苦労しましたが何とか掃除用からエアブラシ用のコンプレッサーへの変身ができました。 そしてこのコンプレッサー、 電源を入れるととてつもない轟音を発するのですが(目の前でアスファルトの掘削工事が行われている感じ!)、 今までと違って頻繁に使うことを考えると対策を考えなければなりません。

先ず宅配BOXとして使うことを目的とした大容量(70リットル)の大型のボックスを用意(Amazonで約3千円余り)、 その中を遮音シートと防音スポンジで覆いました。、さらに厚手のベニヤ板でボックスの内蓋を作り、そこにもシートとスポンジを貼り付けます。 最後にハンダごてのヒーター部分にアルミホイルを巻いて加熱させてボックスの縁に当てて溶かし、電源ケーブルの通路を作り工作終了です。

その結果が上の画像です。 その中にコンプレッサーを入れて動かしてみると、あらまあ!音は随分静かになり大成功です(体感で7〜8割減)。 ブ〜ンという振動は裸で動かした時とそれほど変わらない印象ですが、実用はまったく問題なさそうです。 これでエアブラシを使える環境が出来、あとは塗料回りや接着剤類を揃えて製作準備完了です。

いざ、製作を開始です。

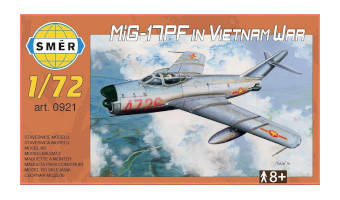

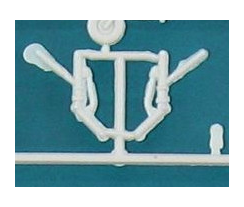

ここでは、細かいSMERのMiG-17固有の情報はほとんど省略しますが、一つビックリしたのは主脚の組み立てです。

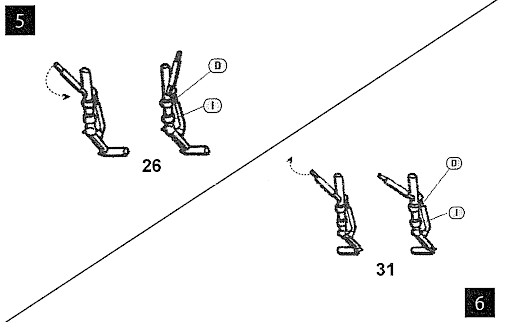

コレ↑、どう見てもカタチがおかしい、これで主翼にどうやって取り付けるの?と思いインスト見て驚きました。

最初見た時はよくわからなかったのですが、よく見ると何と!油圧制御側のロッドを「曲げなさい」と点線の矢印で示してあります。

最初見た時はよくわからなかったのですが、よく見ると何と!油圧制御側のロッドを「曲げなさい」と点線の矢印で示してあります。

プラモ製作の経験は少年時代しかないのですが、プラスチックを曲げるっていうのはもちろん経験もありませんし、 そもそも曲げるものだという前提すら持っていませんでした。

そして、主脚側とロッド側を両手で持って恐る恐る力を入れてみると「おおっ、曲がる」じゃないですか! ロッドの付け根は緩やかに一段細くなってますし、角度も40度くらいなのも関係しているんでしょうけれども、 決してポキっとは行きません。(でも普通は折れると思います。)このキットの材質は軟質と言うほどではないにしろ、 かなり柔らかめの樹脂なんでしょう。

次に、このキットを作りながら初めて習得したスキルを列記してみます。

などなどが初めて経験した方法です。 長くプラモデル作りを楽しんでいらっしゃる方が読めば、 私がいかに初心者レベルであるかを分かっていただけると思います(何しろ43年ぶりですから)。

2つだけ紹介しますと、今回作ったキットは古いこともあり、接着面の「合い」が非常に悪いです。 主翼と機体の付け根について、主翼は3度近い「下反角」だということは分かっていたものの(それは45度の後退角と合わせ、 私にカッコ良く見えたポイントでした)、水平状態でも大きな隙間が合ったため実現せずじまいで、 水平尾翼は自分なりに修正はしてみたものの向こう側が見えるほどの隙間が開いたままの始末です。

一番ひどかったのは機体とキャノピーの隙間で、どこかのサイトで書かれていましたが「アリも入れそうなほどの隙間」です。 その時の私は普通にパテを使って埋めるということしか思い浮かばず、 やってみるのですが、爪楊枝などを使ってきれいに整形しようとしてもパテの「粘り」が邪魔をして全然うまくいきません。

そして思い浮かんだのは、 パテを溶剤でシャビシャビに近くに薄めれば(肉痩せはしょうがないにしても何度かやればいいし)作業しやすいのでは?ということで、 実際にやってみると粘りも少なく隙間に浸透しやすくて大正解でした。 後で調べて、これを「溶きパテ」と呼ぶことを知った次第です。

続いて、先に書いた主脚やその格納カバーは、 ロクなガイドもなく接着面もごく小さいパーツなので通常のプラを溶かすタイプの接着剤や瞬間接着剤では接着できても少しのショックで外れてしまいそうです。 そうなるとエポキシ系です。エポキシ系接着剤の接着力の強さは知っていたので、 とりあえずタミヤの5分硬化型を使ってみたところ、混ぜた直後はまったく接着力がなく、位置を保持するのに苦慮したものの、 時間が経つにつれ接着力は他とは段違いに強くなっていき、最終的にはちょっと触ったくらいではビクともしなくなります。 今回はじめて飛行機プラモを作りながら、パーツと接着面の小ささを改めて感じていたので、この接着剤は非常に頼りになりそうです。

なお上の項目にはありませんが、キャノピーのマスキングには半ば絶望的に苦労、あるいは勉強しました。

このキットには他の国産キットにあるようなサードパーティのマスキングシールセットはありません。 (試しにハセガワ用を買ったのですがサイズがまったく合いません。) しょうがなくハセガワ用のをカットして少し流用しながらマスキングテープを細切れにしながらやってみたものの、エアブラシで塗装した後、 数カ月後に(これがそもそもいけなかった)テープを剥がしてみると、 剥がした部分の塗料が盛り上がってたり、塗料がグラデ調にクリア面に入り込んでたりと散々な結果になり、 溶剤で湿らせた爪楊枝でこすって塗料を剥がしたり、剥がしすぎたところを筆で塗り直したり仕上がりはイマ二つになりました。

最後に、1番目に書いたエアブラシですが、やってみて感じたことは、まだまだ経験が必要だという事ですね。 最初のサーフェイサーに始まって、機体色のシルバー(見分けにくいほど色味の近い2色)やセミグロスクリアーなど、 何度か吹くなか吹き方の加減で塗装面の表情がまるで違う仕上がりになるということだけは身に染みました。

何はともあれ、定年退職後の製作プラモ第一号が完成しました。 それが下の画像です。(ページの最初の方の画像と同じ)

何だか今にもテイクオフしそうな角度で撮れていますが、これはワザとではなく(組んだ後でシマッタと思ったのですが) もともと前脚の長さが長すぎて尻下がりに組み上がった為です(仮組みの大事さを再認識)。

正直今回の完成品を色んな角度でみると、下手さ加減が露呈してしまうのが恥ずかしく、1枚だけにしておきます。(習作ですしね)

しかしまあ 箱には「8才以上」のマークが大きく描かれていましたが、「8歳でマトモに最後まで作れたら天才だぞ、 まったくいい根性してるよ」と思ったのでした。

そしてこのキットを作り始めた頃には、次に何を作るのかという構想が決まっていて、それは

「MiG/ミグ、ソビエト製ジェット戦闘機の40年」

と言うテーマを定め、「 MiG-17 → MiG-21 → MiG-25 → MiG-29 」の4連作にすることです。

番号が4つとびなので、実際は間に3機種(19、23、27)があるのですが、さすがに7機作るのは大変なことと、 MiG-19は21までのつなぎだし、23と27は可変翼機で攻撃機っぽいことだし、と自分で言い訳を作っての4機です。

また、このテーマは「博物館の展示企画」という事にして「史実や考証に細かくこだわらない」、 「オレは学芸員」、という何とも都合のいい前提で進めることに決めました(笑)

そして今回のキットを作っていた最中にMiG-21bis(フジミ製)とmig-29(イタレリ/タミヤ製)を買いました。

さいごに、今回の製作は2023年の11月ごろに初めて、完成したのは翌2024年の5月半ばになりました。

かと言って半年かかった訳ではなく、途中でヨーロッパやアフリカへ旅行に行ったり、酔って転んで肋骨3本骨折の重症?を負ったりして(笑)、 正味の期間は3ヶ月といったところです。まあ次回はそんなにかからないぞ、という自信はあります。

ということで、次はMiG-21だぁ。

(2024年5月)

【追記】

その数カ月後、MiG-25を作っていたときにヤフオクで1/72スケールのMiG-17の3機がセットで出品してあるのを見ました。 ハセガワ製F型、KP製PF型(なんとSMERの原型です。BOXアートも同じ)、最後はAZmodel(チェコ)製F型の3機です。 見逃そうかとも思いましたが、3機で2千円と安く他に誰も落札しそうにないのでポチッとしてしまいました。

そうです!リベンジ(再チャレンジ)の機会を得たのです。 3機のどれにするかははっきり決めていませんが、SMERのキットを作った後になって、 SMER/KPのキットは主翼の形状が実際とは違うことに気付いていました。 主翼(外翼)の後退角がナゼか2段になっており翼面積が小さくなっているのです。 (画像参照)

同じソビエトの(不格好な)戦闘機Su-15の後期型をご存知な方には分かると思いますが、 MiG-17でこりゃないよなと思っていたのでKP製は無いかと思います。ハセガワ製も古いので無いかな、ということはAZmodel製か。

という事で、4連作の最後MiG-29を作った後に5作目として再チャレンジする予定になりました。

(2024年9月)