中華アンプのコピーを自作することを決意

最初にキットを組み立てたEL91アンプは音がショボい事に気付き、続いて買った中華アンプは、 その作りの安っぽさから中々使う気にならず、結局のところPCとUSB-DAC(付録)を繋ぎヘッドホンで音楽を聞く事が多いという始末となっていました。 (そう言えば長さ20cm程度のDAC向け特製USBケーブルが付録になった雑誌も買ったなあ < 何にも違いがわからなかった)しかし中華アンプの音自体に何となく未練が残っていた私は、 格好良いシャーシと高性能なパーツであのアンプをフルスクラッチすることに情熱が沸き立ってきていたのです。

その実現のためには、

1.設計

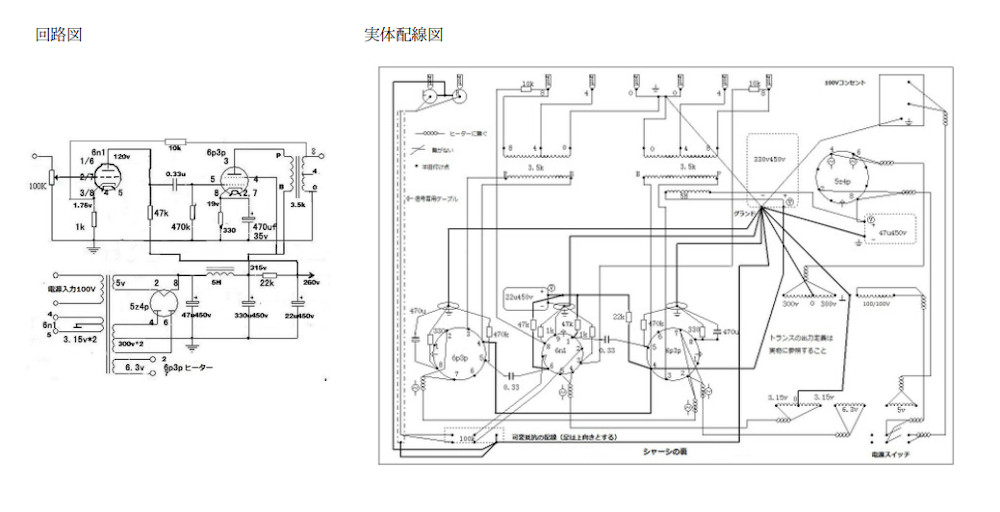

これは難題です。電気的な知識の殆ど無い私にとって先ずやるべきことは、件の中華アンプの構造を知ることです。 中華アンプには、回路図と簡素な実体配線図が付属していましたが、回路図はまったく読み解く事が出来ません。

2.パーツの調達

パーツの中で大物と言えば、なんと言っても「トランス」です。 使われている電源トランスについては使用電圧を、チョークトランスや出力トランスについてはインピーダンスなどを調べ、 いくらぐらいするものなのかWebで価格を調べたのですが、何しろ「高いっ!」 この時点で新品の購入を諦めざるを得なくなりました。

そうなると次のターゲットは「状態のいい中古」です。まず電源トランスから馴染みの?ヤフオクで探してみたものの、 条件に合致したスペックのものは中々見つからず、合致していても元々高級なトランスで中古であっても高いという状況でした。 そこで今度は「安い順」にして見ていったところ、4,950円で条件に合う(整流管への出力電圧が若干低めですが)電源トランスを発見! しかもなんと新品!!きっと訳ありだろうと思って見ると、なんと「ハンドメイド」と書いてあるじゃないですか!

日本にトランスを手作りする人がいるのか?元メーカーのヒト?孫請けかなにかのヒト?工具や部品をどう手配しているの? と疑問は湧き出てきますが現物の画像を見るに、接点付近に手作りの雰囲気はあるものの非常にしっかりした作りに見えます。 安物買いの何とやらになるパターンも覚悟して落札、届いた現物を見ると画像通りしっかりしたトランスに見えました。 (その時は電圧チェックはしませんでした。表記通りに正しく変圧されていることを確認したのは10年以上後のことになります。)

次に出力トランスについてはオークションサイトでは欲しいものが見つからず、 どういう経緯でたどり着いたのか記憶は定かではありませんが、 北海道にある「NPO法人ラジオ少年」という、 ラジオやアンプその他の組立キットを格安で頒布されているほか、それらのパーツも一部販売なさっているサイトがありました。 (2024年3月をもって運営者様方の高齢化を理由に頒布事業は終了なさいました。何度かお世話になり有りがとうございました)

そのサイトに、「BT-OUT-6DX」という私の探していた条件にピッタリ合った規格の6Wシングル用出力のトランスがあり、 価格は1個で3,600円!色は黒ではなく暗めのブラウンで塗られていましたが、すぐさま2個購入しました。

(このブラウンについては何としても半ツヤブラックにしたく、また、以前に仕入れた電源トランスもトーンを合わせたいため、 3個のトランスのカバー全体を丁寧に外し、

①塗料の剥離

②プライマーによる下地処理

③数回に分けて塗装、

という作業を行いました行いました・・・これは自分でも大満足の出来で、13年経った現在でも塗装面の劣化はまったく見られていません。)

続いてチョークトランス(5H)については薄ら覚えだですが、 当時ステキなキット(高くて変えなかったけど)をたくさん販売されていた「春日無線変圧器」さんで買ったと思います。(まともなお店で買ったトランスは、このチョークのみ・・・私らしい)

続いて真打ちの真空管です。

中華アンプに付属していた真空管の中で、出力管については前に書いた通り6L6の互換球です。 真空管アンプには球を変えて音質の違いを楽しむという楽しみ方があるのは多くの方がご存知なことでしょう。 私もその一人ですがオークションサイトや実際の店舗、といってもその当時かのアキバでさえ真空管を売ってるお店は数店舗しかありませんでしたが、

・オークションサイト

・・・6L6GAペア 1セット(SILVANIA)

・神奈川県のリサイクルショップ

・・・6L6GAペア 1セット(SILVANIA)

・実店舗

・・・6L6Gペア 1セット(クラシックコンポーネンツさんのオリジナル)

以上3セットを購入しました。 リサイクルショップで買った1セットは箱入り新品で、箱には何と1945年3月(第二次大戦中)の印字がある軍用(JAN)で、 私にとっては掘り出し物でした。 また、クラシックコンポーネンツさんで買った店舗オリジナルの6L6Gは、実際には中国の曙光電子製で、 通常の6L6系真空管より一回り大きく作ってあることもあり、 WE350Bならぬ「350C」という何とも怪しい名前で売られているのを今でもアリエクなどで見かけます。

続いて整流管についても同じくオークションサイトや実店舗で、 Brimar(イギリス)の5Z4Gや、RAYTHEON(アメリカ)のメタル管5Z4、またソビエト/ロシア製の5μ4Cも互換していると思い数本購入しました。 最後に、電圧増幅管についてはソビエト由来の双三極管6N1が使われており、しらべたところ互換性の無い球なので、 ネットショップなどで機能強化された6N1P(SOVTEKなど)を予備として数本購入。

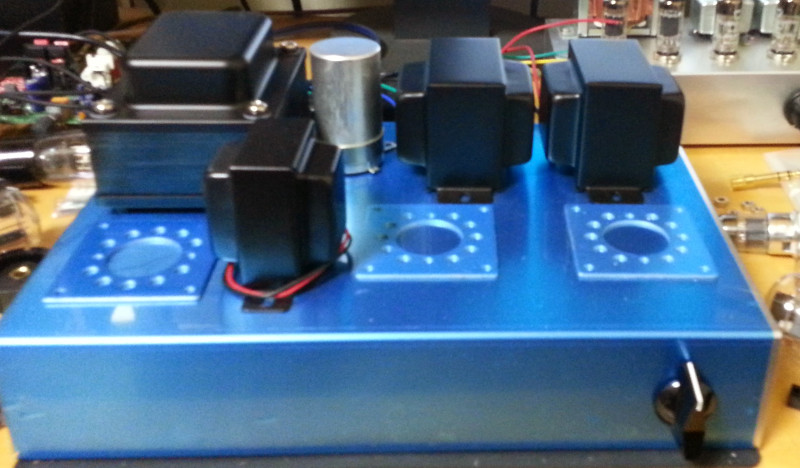

最後にシャーシやパーツについて、先ずシャーシについては加工のしやすさからアルミ製の弁当箱スタイルしか思い浮かばず、 たしかラジオデパートのゼネラルトランスさんあたりで購入、 併せてシャーシに真空管ソケットを取り付けるための大穴を開けるためのツールも2種類購入。 またスイッチや、大型のキャパシタ用のアルミカバーなどもラジオセンターで入手しました。 (このカバーはその後どこへ行っても見当たらなくなり、千載一遇・最後の機会だったんだと思っています)

そして上の画像こそ、机の上に青いカバーを被ったままのシャーシを置き、ひと通りの購入したパーツを載せて、 全体のレイアウトやシャーシの色をどうしようか?と想像しながらニヤニヤしていたころ撮った写真です。 (ファイル名から、2013年1月7日未明と判明)

これまで書いてきた機器やパーツ、それにスピーカーやキットアンプ、付録アンプなどがひと通り何とも乱雑に並んでいますが、 右下にあるのがSILVANIAの軍用管や、クラシックコンポーネンツ製の大柄な6L6Gですね。

また、シャーシの前方に並ぶST管ソケットのステーは、 確か真空管オーディオフェアのサンオーディオさんの販売ブースで買った ものですが、この頃からソケットをシャーシ天面から一段沈ませて放熱する方法が好きだったんですね。

そして熱は冷めていった

最初にスピーカーの組立キットを雑誌の付録として買ってから2年近くが経過していましたが、 小さい頃からの私の性分として何かのキッカケで好きになったもの、それは食べ物でも、読み物でも一緒ですが、 一時期の間はその食べ物や作家の書いたものの消費量とスピードが増える分、 早い時期に「飽き」が訪れてしまう、というものがあります。ただし、趣味について言えば自分で言うのも何ですが、食事や読書とは少し違って、 何か一本の太い筋が理由として通っているのは間違いありません(この事についてはいつか機会があれば書きたいと思っています。)が、 「熱しやすく冷めやすい」という癖はまったく一緒です。

何を言いたいのか、とっくにおわかりだと思いますがオーディオ工作熱はこの頃から急激に冷め、 しばらくのモラトリアムを経て、「カメラ」(特に、古いフルムカメラオールドレンズ)への急激な傾倒が始まっていきます。

ということで、散らかった机の上に置いていたアンプやパーツは次第に片付けられ、 真空管やトランスはプチプチに何重にもくるまれ、その数年後の引っ越しの後に触る時(約4年後)を待つことになるのでした。

Page3へ