アクセサリー製作の愉しみへ

(1960年代のニコンのレンズ、Nikkor-55mm/F1.2を開放して撮った画像です。後方のボケ具合が何とも堪りません。)

(WW2中に出荷された米Silvaniaの軍用6L6GAと英Brimarの整流管に換装中の図)

1)低音域の補強

念願の完成からしばらくの間、眼前に堂々と鎮座したアンプ本体の上で、オレンジ色の光を放つ真空管を眺め、 昼はコーヒー、夜はアルコールを嗜みながら音楽を聞くという日々が始まりました。そしてしばらくした頃から、「やっぱり低音域は貧弱だよなあ」と感じるようになります。

そりゃまあ、スピーカーは10年前に買った雑誌付録の10cmフルレンジ(Scanspeak)で、 エンクロージャーもその頃コイズミ無線さんで買った安いバスレフ型です。豊かな重低音など望むべくもありません。

対策として先ず考えられるのは、 立派な中型以上の2Way型スピーカーを買うというのが常套手段でしょうけれど我が家には置き場所も(お金も)ありません。 他にどんな手段があるかと言えば、やはりサブウーハーの追加ということになるでしょう。 私は先に紹介した「宮甚商店」さんが仰るところの「プアエンドオーディオ」愛好家ですので、 おなじみのヤフオクで中古のサブウーハーを探し、 DENONの廉価版AVシアターシステムに付属していた直径16cmで薄型のエンクロージャに入ったものを3千円弱で購入しました。

次に考えなければならないのは、このサブウーハーをどうやって駆動するかです。そして行き着いたのは

①「ローパスフィルター」を安く作る

② ①で出来た音を付録アンプへ送る

③ 付録アンプからサブウーハーへ

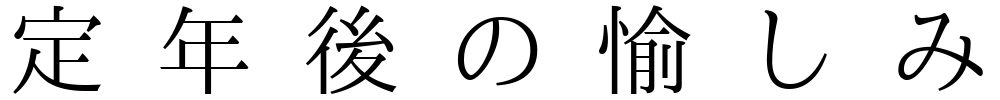

というものです。 さっそく安くてそれなりの機能を持ったローパスフィルター基板を探した結果、 Amazonでみつけた「NFJ 22Hz-240Hz 可変ローパスフィルター完成基板」に決めて購入しました(1,480円)。 そしてこの小さい基板に合った小型のアルミケースと入出力の端子、ACアダプターを買ってさっそく組み立て。

さらにサブフーハー駆動用として、10年ほど前に買ったStereo誌付録のラックスマン「LXA-OT1」の端子部分を改造し小型アルミケースへ格納。

そして、プリアンプ(後述)から出力側を分岐させて①〜②〜③の順で接続。 さっそく聞いてみると、重低音域が大幅に増強されたうえ、 音楽ソースに合わせツマミでカットオフ周波数を変更できるようになり大満足の結果でした。

2)高音域の補強(見た目重視)

低音を補強したら今度は高音も、と欲が出てきます。こういう時に思い出すのはなぜか雑誌の付録です。 当時は買わなかったのですが、このページに再三出てくるstereo誌がFostexの「PT20」というツィータを付録にしていたことは知っていました。 現在も1個2千円程度で販売されており、コイズミ無線へ行って、PT20用として推奨のスピーカースタンド、 1μFのコンデンサーを併せ購入しました。(総額約7千円)

まずスタンドを組み立て、フルレンジのエンクロージャーと同じ黒色に塗装、 後方に端子台を取り付け、そこへコンデンサをネジ止め、最後にツィータ本体をネジ止めしサクッと完成しました。

蛇足)

スピーカーの隣に写っているのは80年代に(アメリカで)流行ったUNIDEN製の広帯域受信機で (ストックカーレースの行われるサーキットの場内実況放送を聞けることから)「NASCARラジオ」と呼ばれていたもの。

その手前にあるのは、1O1(ワンオーワン)という小さなメーカーが販売していた1/8の「SuperStar」。 70年代後半に1/8エンジンラジコンカーのレースで活躍したモデル (今と違いFRPとジュラルミン合金で出来たフラットパンシャーシの純レース用)この辺の話もいつか別項で書きたい・・・。

さっそく聞いてみたところ確かに今まで以上に高音域が聞こえます。 ですが加齢によりもともと高音が聞き取りにくくなっているためでしょうか、 すぐに慣れてしまい違いがわからなくなったというのが事実です。でも見た目が良くなったことだけは今も気に入っています。

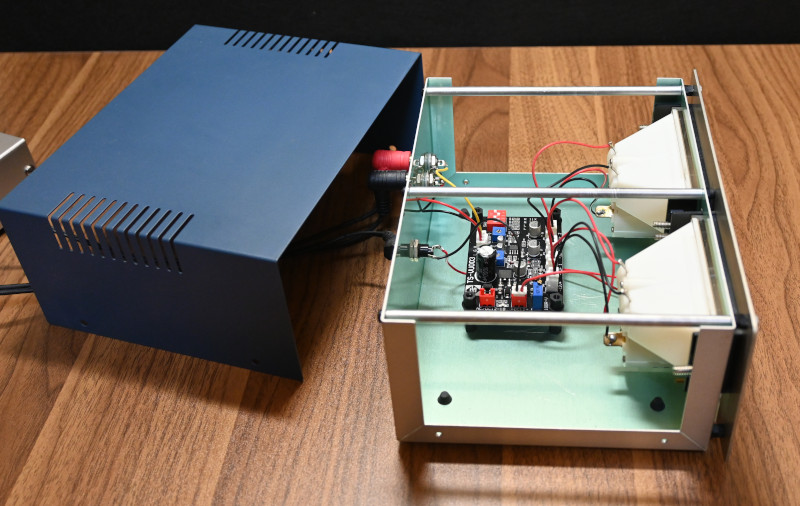

3)ICアンプとアンプ切替器を合体して製作

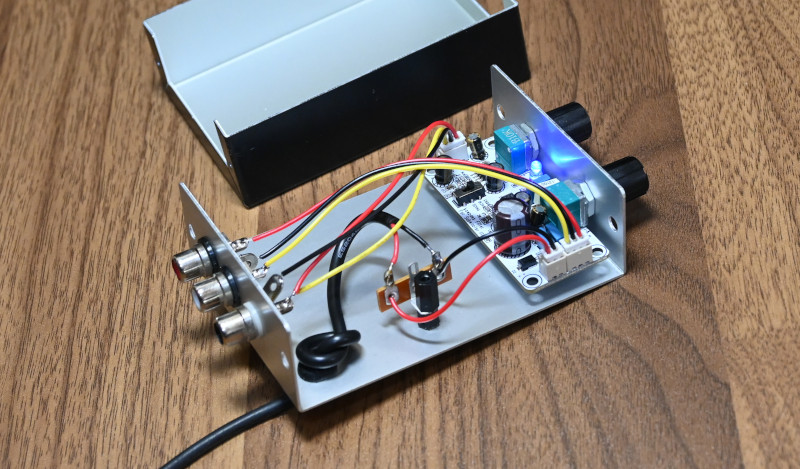

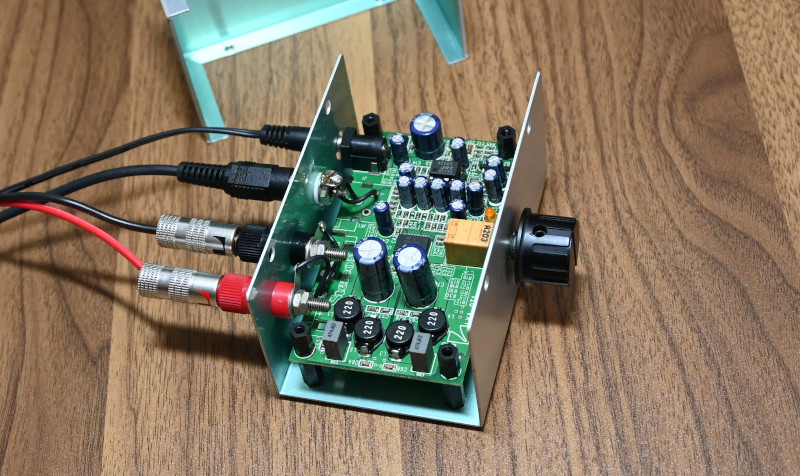

今やアクセサリー製作が新たな趣味となっている状況になりました。 付録アンプがもう一個残っていることがあり、 真空管アンプの音と(ICアンプの音を)瞬時に聴き比べをしたいという欲望?が沸き上がってきました。切替器の自作も検討してみたものの、結構面倒そうなので今回も基板がないか探し、 先のローパスフィルターと同じメーカーさんの「自作組立式 1:2アンプ/スピーカーセレクターキット Bonneville Eaters」という商品をAmazonで 購入し、付録アンプの残り「LXA-OT3」とセレクター基板が収まるケースを探して組み込みました。

(真空管アンプの製作で余ったケーブルを使って配線したが、太すぎてアンバランス。)

このセレクタ基板の価格は650円と格安ですが、レビューの中にも多く書かれている通り、切替ボタンに接触不良が起こります。

私の場合はICアンプを駆動している際に、 ごくたまに突然右スピーカーの音が聞こえなくなる症状がありますが何度かボタンを押していると治ります。価格を考えたら私はこれでも満足です。

さて2つのアンプの音の比較ですが、まず音質とは別に真空管アンプの方がゲインがかなり小さいということがあります。 整流管の動作電圧が低いことが原因では無いかと思いますが、いつか対策したいと思っています。

肝心の音質ですが、あえて言えば(たとえ冊子の付録であっても)ICアンプのほうが良いかもしれません。 音量が大きくなるほど違いが大きくなるような気がしますが、それは実用以上の大音量にした場合ですけどね。 でも真空管アンプの良さは、真空管というアナログ回路から醸し出る「歪み」だと思っている私にとって、 真空管アンプはある種の嗜好品であり、さらに「自分が作った」という非常に大きな要素が加味され、 音質の良し悪しを超えて真空管アンプがはるかに「好き」ということになります。 (ただし電気を大喰いするというデメリットは自覚しています。)

4)最後はVUメーター

何度か紹介している「宮甚商店」さんのYoutubeを見ていると、 この方VUメータが大好きなようで、HARD OFFでたくさんのジャンクを買ってきてはをメーターを抜き取り、 手頃な大きさのケースから中身を取り除いてメーターを装着し何回もVUメータをお作りになっています。そもそも男の子はメーター類が大好きですよね。私もご多聞に漏れません。

私も作ってみたいと思ったもののジャンクから作るようなスキルはありません。 そこでパーツを探してみると、一番安いのはアリエク(AliExpress)ですが、少し高くても早く届くAmazonを選び、

・メーター2個

・VUメーター基板(バックライトの輝度調整、メーター針の振幅調整が可能)

を購入、また秋月電子で12Vの安いACアダプターも買いました。

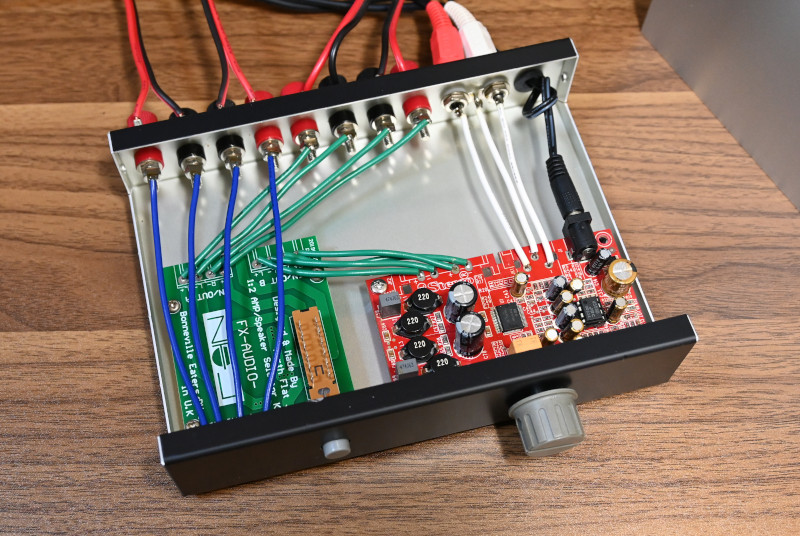

最後はケースですが、やはり品揃えの豊富さが魅力のラジオデパート内エスエス無線さんで購入しました。 正直じぶんの理想とするようなケースは見つからなかったのですが、正面に化粧パネルを取り付けたら理想に近づくと思い、 以前に真空管アンプのトッププレートを買ったサイトで、サイズと1.5mmの厚さを選んで注文しました。 (何だかんだで総予算は1万円くらい)

ここからがシャーシの加工とトッププレートの穴あけ加工です。 まずアルミパイプを買ってきて3本に切断しシャーシにネジ止めして補強(これをしないとグラグラ)、 続いてシャーシ側前面と化粧パネルの計4箇所にメーターを収める穴をくり抜きます。 これには件のハンドニプラーが大活躍!メーターがピタッと収まるよう慎重に作業しました。

(化粧パネルを前面に取り付けたことが見た目を良くできたポイントです。)

(上にも書いた通り、3本のアルミパイプをビーム材にして前後のシャーシ上部を固定しないと前後のパネルはグラグラでした。)

出来上がりは上の画像のとおり、満足の行く出来に仕上がりました。 プリアンプから入力して実際に動かしてみると、宮甚商店さんがVUメーターが好きな理由が良くわかります。 音量(ゲイン)がメーターの針と連動する様を見ているとまったく飽きません。 私の聞く音源の中で時間が一番長いのはラジオなのですが、ラジオを聞くときでさえもVUメーターは私の机の隅っこでせっせと動いています。

プリアンプについて(自作とは無関係ですが)

私が音楽やラジオを聞く場合の音源で一番多いのはPCです。(あとはipadとスマートTVくらいかな) 先ずPCからUSB-DACへ出力し、そこからプリアンプへ繋いでいます。 そのプリアンプ、私は古い「Chriskit/クリスキット」のMARK-8Dを使っています。

(上蓋を開けたところ、レイアウトも配線も美しい!)

多分知ってる方はほとんどいない(≒知る人ぞ知る)ガレージメーカーに近い小さなキットメーカさんで、 代表の桝谷(ますたに)さんは既にお亡くなりなので今は事業も終えられています。

私がクリスキットに興味を持ったのは、 桝谷さんが書かれた「オーディオマニアが頼りにする本[1]」を読んだことがキッカケです。 初版は1982年で40年以上も前になりますが、いま読んでもすごく面白い。

何しろこの方、本の題名とは裏腹に文中には「オーディオ評論家とオーディオマニアが大嫌い!」と、 理由も含めて堂々と書かれていて痛快なうえ、内容は理論的な部分も多く織り交ぜながらわかりやすく書かれています。

今もこうような方がオーディオ業界に多くいらっしゃたら、 健全な業界のまま、今のような衰退(絶滅間近)は無かったのではと思い記させてもらいました。

以上、誠に長々と駄文を書き連ねてまいりました。

40代の終わりごろに雑誌付録のスピーカーキットを買った事がきっかけでオーディオ機器の工作にハマり、 10年以上のブランクを挟みながら、定年退職を契機に真空管アンプや付随するアクセサリーを作り終えるまでの記録でした。

実際に熱中した期間は3年くらいかと思いますが実に愉しく充実した時間だったことを書いてこの項を終えます。