常にくすぶっていた思い

今から9年ほど前(2017年)、今も住んでいる羽田空港にごく近い小さなマンションに引っ越しました。荷解きしていた際、妙に重い紳士靴用の丈夫な箱があり、その中には10年近く前に我ながら綺麗に塗装したトランスが入っていました。

多分その時に思ったのでしょう「こいつらをいつの日か組み立てて日の目を見せてやる!」って。

そしてその箱を私の定位置であるテーブルの下、足元近くにその後6年間置き続けていたのです。 そしてテーブル下を掃除するときには必ずその(重たい)存在を思い出し、その度に「今は出来ないけど時が 来たら作ってやるからな!」と誓っていたのでした。

時来たり!

2023年2月に定年退職を果たし、夢にまで見た?自由を手に入れました。直後から身の回りの整理を進め、 もう二度と身に付けないであろうスーツ類や靴を手始めにいろんなものを廃棄し、ベッドやラック類を新調して、 ついにその時が訪れました。10年前ほどの熱気はありませんが、中途半端に尽き果てた残滓は、 定年退職と言う燃料を得て再び静かに燃え始めているぞ(なんと大仰な!)という自覚がありました。

まずは復習と知識の習得

始動は3月の中頃からで、 バックアップ用のHDDの中から当時の資料(と言っても回路図や自分がPC上で描いた実体配線図くらいですが)を探し出し、 真空管アンプの自作に関する幾つかのサイトで、それこそ「オームの法則」に始まって、 アンプ自作の製作に関する知識の習得に励みました。 特にお世話になったのは・超初心者のための真空管アンプの工作、原理、設計まで

・情熱の真空管

という2つのサイトです。 2つのサイトとも真空管アンプの製作にとどまらず、 大げさかもしれませんが「人の生き方」に関してまで様々な視点から書かれており、私に大きな影響を与えてくださったサイトです。

電気に関する知識の無かった私は、 ここであらためて真空管アンプの基礎知識を学び、ある程度は回路図の意味することが解るようになっていったのです。

実体配線図の見直しと再描画、シャーシの選定

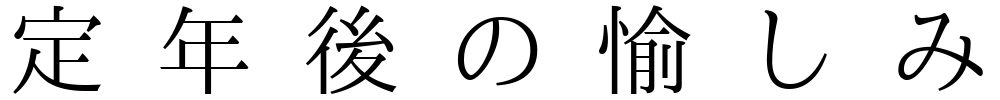

10年前に描いた配線図を見直すと、やはりというか意味もわからずに間違っていた箇所が複数見つかりました。 そして新たに描き直した実体配線図が下の画像です。

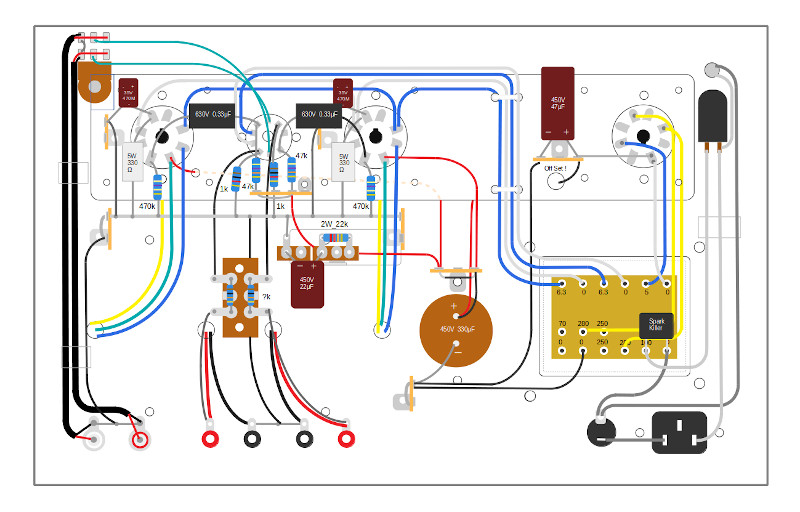

また配線図を描く前には、シャーシと大まかなレイアウトが決まっていなければなりません。 好みのシャーシを探しながら選んで決めるのは大変楽しい時間だったのですが最終的に決めたのは、 タカチ電子工業さんのSRDSLシリーズの中から選んだ8HSという35cm幅のシャーシです。

(上の画像は幅45cmの大型版)

このシャーシに決めたのは何と言ってもフレームとトップパネルが分離していることです。

これによりフレーム側には穴を開けるなどの加工も一切不要となり、パネル1枚の状態で工作することが出来、 特に私のような初心者にはシャーシ側面が工作の邪魔にならず非常に助かります。

その代わり、通常は側面前部にある電源スイッチやパイロットランプ、 側面後部の電源ソケットを初めとした各種インターフェイスはすべてトップパネル上に配置する必要があります。

もう一つ、私は付属のトップパネルは使わなかったのですが、 理由は前後に(たぶん強度アップを目的に)L字型のリブが付いていることと、 表面の処理(ツヤのあるヘアライン加工)がイマイチカッコ良く見えなかったからです。

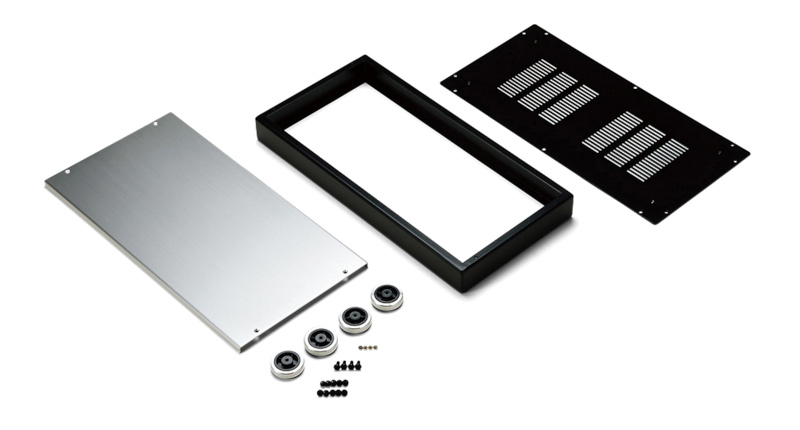

これについてはWebでアルミ板の加工販売を行っているところを探し、タテヨコの長さと厚さ、そ して表面の処理(ツヤ消しのアルマイト加工が好み)を選べるショップを選んで発注しました。 サイトは「非鉄金属.com」さん。 サイトでの注文方法がわかりやすく、対応も丁寧でした。

また併せて今回のシャーシには「サブパネル」を使い、 真空管をトップパネルより1cmほど低く配置してトップパネルとの間に隙間を設けることにより、 そこから放熱できるように設計しており、そのサブパネルも上記サイトに注文しました。

本当に大変だったシャーシ加工

でも今回用意したのはメインパネルの厚さが2mmあります。

(サブパネルは1.5mm)また、持っていたシャーシパンチは径が小さすぎて使えません。

残るサークルカッターを使って穴あけを開始しましたが、何しろ10年前に買ったものなので経年劣化していたのか、

1枚の予備刃を含め浅く溝を掘っていた時点で刃がポキリと折れてしまいました。

急いでこのカッターを販売していた個人事業者さんのサイトを探したところ幸運にも見つかったのですが、

替刃の購入は相当時間がかかりそうでした。また刃の研ぎ直しの説明もあり試しにやってみましたが、

私の研ぎ方が悪かったのか強度が足りずすぐに折れてしまいます。

でも今回用意したのはメインパネルの厚さが2mmあります。

(サブパネルは1.5mm)また、持っていたシャーシパンチは径が小さすぎて使えません。

残るサークルカッターを使って穴あけを開始しましたが、何しろ10年前に買ったものなので経年劣化していたのか、

1枚の予備刃を含め浅く溝を掘っていた時点で刃がポキリと折れてしまいました。

急いでこのカッターを販売していた個人事業者さんのサイトを探したところ幸運にも見つかったのですが、

替刃の購入は相当時間がかかりそうでした。また刃の研ぎ直しの説明もあり試しにやってみましたが、

私の研ぎ方が悪かったのか強度が足りずすぐに折れてしまいます。

困ったなあ、と悩みながらWebを覗いていたところ、今度は「ホールソー」にたどり着きました。 Amazonで探したところ、 おなじみの安い中華製品が幾つも出てきます。刃の硬度(強度)は大丈夫なんだろうかと心配しながらも、 今回以外に使う場面も想像できないし、ならば安物で良しっ!と、12本がセットでたったの3千円のものと切削油(470円)も併せて購入しました。

またその頃の我が家にはボール盤など無く(何故か今は小型のものがあります!)、 ホールソーを回すのはホームセンターで買った10数年物の電動ドライバーしかありません。 そしてこの穴開け作業が実に難儀でした。 先ず、シャーシ側の開けたい穴(円)の中心にドリルでガイド穴を開けるのですが、 ホールソーを電動ドライバーに取り付けて回している間、自分の手と、相対するシャーシ側そしてガイド穴にも相当なトルクが伝わり、 ガイド穴が少しづつ大きくなってきて、切削している円が徐々に真円から楕円方向にずれていくのがわかりますがどうすることもできません。 そして何とか穴は開いたものの切削断面は開け始めの面と開け終わりの断面でかなり汚く歪んでいます。 さらに4つの穴は当初の目論見の大きさからミリ単位で大きくなり、均等であるはずの位置もやはりミリ単位でずれてしまっています。

しかし、失敗の修正やゴマカシは昔から得意だった?私、数種類の金工ヤスリを駆使しながら楕円を真円に近づけ、 同時に穴同士の位置もバランスを意識しながら仕上げていきました。 結果は、間近から見るとボロが出ますが、遠目にはまるでプロの職人さんが開けたような仕上がり?になりました!

続いての難所は電源トランス用の4角形の大穴です。 この穴については最初に穴を開ける予定の枠の四隅に1cmほどの穴を開け、 そこに糸鋸を通してゴリゴリと開けていくことを考えていましたが、 今回ホールソーでの穴開け作業を経験して、アルミと言えども2mmの厚さを舐めていたことを知り、 ノコなんかではムリだと思い知りました(仮にノコが動いたとしても切断面は歪みまくり、手は豆だらけ・・・)。 これについても皆さんどうしてるんだろうとWebを検索、 そして「ハンドニブラー」というものが便利らしいということを知ったのです。

初めてその道具の画像を見た時は、これでどうやって金属板を切っていくのか?その動く理屈がまったくわかりませんでしたが、

Amazonで1,400円で買ってから届いたものを動かしてみて、なるほど!と得心したものです。

初めてその道具の画像を見た時は、これでどうやって金属板を切っていくのか?その動く理屈がまったくわかりませんでしたが、

Amazonで1,400円で買ってから届いたものを動かしてみて、なるほど!と得心したものです。

ただし心配があったのは、このニブラーで切断できる厚さは1.5mmまでというところです。 (それ以上の厚さに使えるハンドニブラーは見つけることができませんでした。)

試しに使ってみると、確かに1,5mm以下のアルミ板は簡単に切断できます。 続いて恐る恐る今回対象の2mm厚の板に刃を入れてみると素手ではレバーを動かすことができません。 無理なのかと思いながら今度は軍手を付けて身体全体を使い、エエィッと力を入れたところ、おおっ!何とか切れました。 それからは刃の位置と向きがずれていないか、その都度注意しながらエエィッの繰り返し。 血圧がだいぶ上がったと思いますが何とか四方を切断し四角い穴を開けることが出来ました。ああ゛ヨカッタ。

一方サブパネル(1.5mm厚)の方は、 たった0.5mmの厚さの違いですが(作業に慣れたこともあって)2mmのトップパネルよりだいぶ楽に穴あけ作業を終えました。

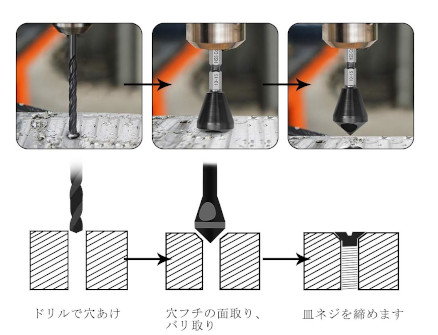

そして最後の難題はネジ穴の「面取り」です。 今回のアンプのトッププレートには、裏側にサブプレートを初め複数のラグ板をネジ止めして固定する作りです。 せっかくアルマイト仕上げの洒落たプレートにしたのだから、 表面のネジも格好良くしたいなあと思っていた私にとっての解答は「フラットな6角ネジ」の使用でした。 フラットヘッドネジの頭の断面は当然に逆三角形ですから、それが綺麗に収まる「すり鉢」状の穴を掘る必要があります。 この穴をどうやって掘るのか調べたところ、その名もズバリ「面取りドリル」というのがありました。

さっそく買って使ってみたところ、これが結構むずかしい!

何が難しいって面取りの加減そのものです。 すべてのネジの頭の高さがパネルの表面とぴったり合ってフラットにするのが理想なのですが、 あるネジは表面からコンマ数ミリ飛び出したり、逆に面取りしすぎたり、あるいは穴が少し楕円気味になったりとバラバラです。

これもボール盤で垂直に一定の深さの面取りができたらキレイに仕上げられたんでしょうけど後の祭りです。 ちょこまかと修正して何とか見れる程度にはなりましたけどね。

治具の用意

その後は、電源スイッチやソケット、コネクタ類用の穴を開け、いよいよシャーシ内部の工作にとりかかりました。シャーシの工作に当たって最初にすることは「治具/ジグ」の用意です。 今回、大小すべてのパーツを取り付けるのは1枚のアルミパネル(とサブパネル)になりますが、 その1枚の板をひっくり返して工作する場合、最終段階に近づくほど、ひっくり返した裏側にトランス類や真空管がくっ付いていく形になります。 その際にシャーシを安定させ、くっ付いた大型のパーツを保護する土台を今回の治具と呼びます。

最初はメンドウだけれど板を買ってきて自作しようと考えてきましたが、 立ち寄ったホームセンター(DCM)の木材コーナーには専門の係の方がいらっしゃる工作請け負いコーナーが併設されており、 その係の方が作った大小さまざまな種類のボックスが販売されていました。

その中に今回の治具として使えそうな大きめのボックスがありました。ただし、高さ(深さ)が高すぎたので、 係の方に高さが適当(12cmくらい)になるよう切断していただき、レジで商品代金と作業代金を支払い購入しました。

(購入後にはホールソーなどを使って、電源ケーブルや背面のケーブルを逃がす、 そして裏返った電源スイッチをON/OFFするための加工を施しました。アンプ製作を終えた今も、何か役に立つ時が来るだろうと保管しています。)

ココで一息、ふと今まで書いたテキストを読み返してみて「こりゃ長すぎだよ〜」です。 こんなダラダラ長い文章を読む人など一人もいやしません。文字数をカウントしたところ何と1万3千文字(page1含む)あります。 真空管アンプ自作のきっかけを含め、正確に書こうと思って始めましたが細かすぎました。 以降は私なりに大きく端折って書くことにします。

配線とハンダ付け

いよいよ組立〜配線に取り掛かります。 先ずサブパネルをトップパネルに取り付けます、ここでは黒い樹脂製のパーツ(ステーやボルト)を使い、 軽く作ることが出来ました。そして真空管のソケットと電源トランス、チョークトランスを取り付けた後、電源廻りの配線に取り掛かります。 10数年ぶりのハンダ付けは中々うまくいかず何回か失敗してはやり直しです。 そして整流管をセットし、いよいよ電源投入テストです。 何しろ300ボルト近い電圧のトランスを扱うのも初めてで、しかも個人製作のトランスです。 爆発はしない(笑)までも恐ろしいのは間違いありません。

そのころよく見ていたYoutubeの「宮甚商店」さんの動画の中で、 アンプをいじる際の「感電」の怖さを教えてもらっていたこともあり感電防止のグローブも用意していました。 (ちなみに宮甚商店さんは私の家から徒歩圏内にお住まいのようです。 お顔は存じあげないけど、近所やコーナン羽田店の店内ですれ違ったことがあるかも・・・)

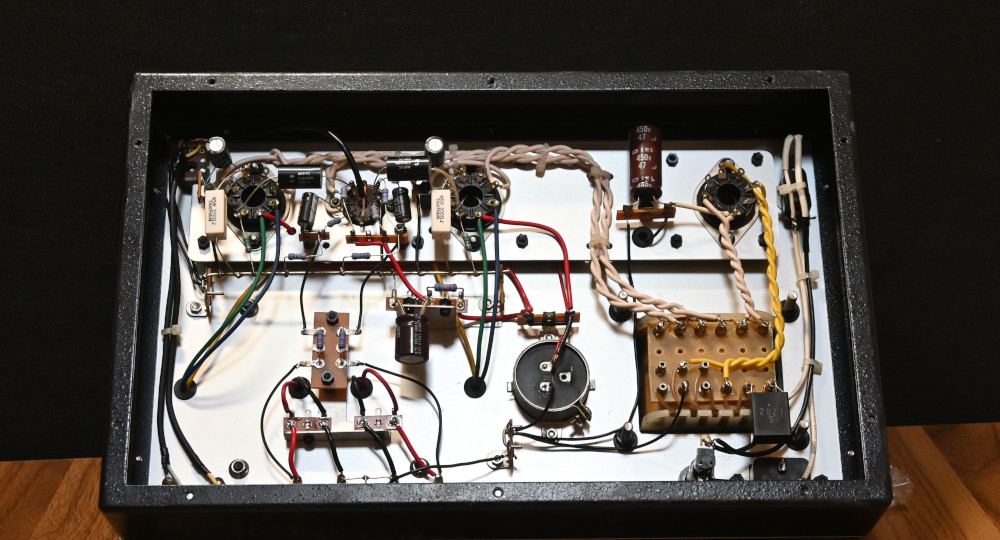

そしてコワゴワとトグルスイッチを動かすと、 パイロットランプ(今回は主流のLEDではなくレトロなネオン管にしました。)が点灯し特に何事もなく電源ON、 ヤッターと声をあげた後、10年前にアキバの千石電子で千円で買ったデジタルテスターで電圧を図ると、 電源トランスのすべての端子で正確な電圧が出ていました。 トランスビルダーさんスゴイ! その後すべての抵抗やキャパシタを含めて配線を行いましたが、 例えばこのアースラインや入力ラインでノイズは出ないのだろうか?とか、 ロクな知識も経験も無いため半ば祈りながらの作業でした。

(人様にお見せするのも恥ずかしい素人配線です・・・)

いざ視聴、そして音が出ない → 解決へ!

ひととおりの作業が終わり、音声入力側とスピーカー出力側そして電源の配線を完了。 ついに音が出るのかテストできる状態へもってこれた事に感慨もひとしおです。そして電源ON、あれっ?まったく音が出ない! 素人の自作アンプには良くあることなのかもしれませんが正直ガックリです。

キットのアンプとは違いますね。 余談になりますが、それまで例えば30代後半のころに趣味としてハマっていたPCでのプログラムのコンパイル、 またスクリプトの実行において数え切れないエラーに遭遇し、トラブルシューテングを散々経験してきたことは、 その後の仕事や趣味の中で大いに役立っており、 「問題解決は私のシュミ」と言ってもいいくらいなのですが今回はまったく初めての分野です。

さっそくシャーシをひっくり返して、トラブるとしたらどこになるのかを自分なりに想定し、 通電や電圧、抵抗値のチェックを行いますが特におかしなところはありません。

真空管も差し替えてみたりしながらいよいよわからなくなり、 もしかしたら出力トランスが(2つとも!)壊れているのか?と疑って、NPOラジオ少年さんに新たなトランスを注文までしました。 (まだ運営されていて良かったと思いましたが、この半年後には販売事業を中止なさったのは前に書いたとおりです。)

そうして新たなトランスが届くまでの間も試行錯誤を行ってきた中で、ある静かな日のこと電源を入れてみたところ、 どこからともなくもの凄く小さな音楽が聞こえてくるではないですか!

これはどういうこと?耳を澄まして音の発生源を探してみると、そのごく小さな音はシャーシ全体から聞こえてきていたのです。

ここで気付きました。「音はスピーカまで届かずに硬いシャーシ全体がスピーカー代わりになってる!こんなことって あるの?・・・」

そうです、スピーカーへの出力部分がトラブルの原因だったのです。 さっそくコネクタを外しながら調べてみます、するとコネクタの金属ワッシャがシャーシに直接接触しているのを見つけます。 何と!それまで疑いもしなかった接続方法を間違えていて、出力トランスから出た音のエネルギーはスピーカーへは届かず、 シャーシへ伝わっていたようです。

そしてコネクタを取り付けなおして電源を入れてみると、 今度はスピーカーから好きなラテン音楽が(何のノイズも伴わず)朗々と流れてきました。

ついにやりました!定年退職した翌月に構想を初めて4ヶ月目の夏、念願の自作真空管アンプが完成した瞬間でした。

Page4へ