Lotus Super7 Sr.2(TAMIYA 1/24)製作編

カーモデルの2作目、タミヤのロータス・スーパーセブンです。

私はスーパーセブンというクルマが大好きです。

私はスーパーセブンというクルマが大好きです。

かって雑誌や単行本の文中でこのクルマを形容する言葉に「人生が変わる」というのがありました。 (時代も媒体も異なり、ライターさんは一緒じゃないと思います。)今も私はこの言葉に強い印象を持っています。

乗り手の人生を変えうるほどの強烈な個性がありますよ、という事を言いたかったんだと思いますが、 まあこれは「走る仏壇」みたいな黒いミニバンに(ふんぞり返って?)乗ってるオジサン達にはきっとわからないんじゃないでしょうかね。

そして、タミヤのセブンは私の一番の好み「シリーズ2」なので気分も盛り上がるのですが、 世に見かける作例を見てきた中で誰も表現なさっていない「ある部分」があるのに気付いていました。 まだまだ43年ぶりに復帰してからプラモ作成歴2年目の初心者が大げさに言うつもりはありませんが、 今回のセブンはその「ある部分」をポイントに製作する予定です。

(アルミ地肌のシャーシ・エンジンフードやサイクルフェンダーは好みじゃありませんのでそのままです。)

(2025年3月6日)

製作のポイント

上に書いた「ある部分」のことを先ず記します。

上に書いた「ある部分」のことを先ず記します。

セブンにはいわゆるトランクのようなものはありません。あるのはシートの背後にあるラゲッジスペースで通常は幌で覆われており、タミヤのセブンもその状態で再現されています。私はWebで見る多くの作例を見てきた中でなぜかこのパートが好きになれなかったのです。

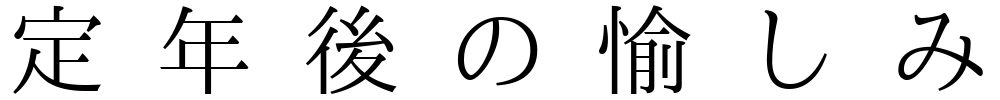

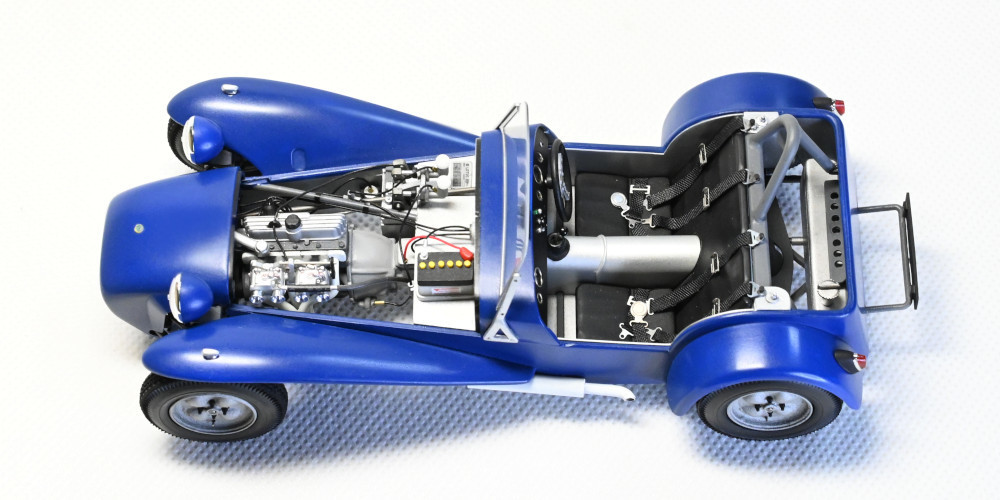

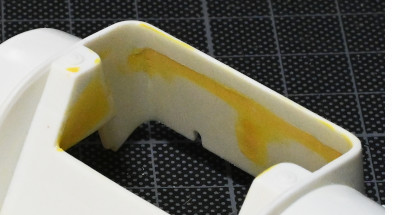

画像はネットで検索しても中々見つからない幌のない状態の画像です。

この車両はロールバーが溶接されたコンペティティブなタイプですが、左右のサスタワーをつなぐ水平のフレームにはハーネスが計4箇所ボルトで固定されており否が応でもレーシーな雰囲気が漂っています。また画像には写っていませんが左奥には車体後端にある燃料タンクからフュエルリッドが生えています。

変わってタミヤのキット、カバーを被せることが前提ながらもそれなりなモールドがなされています。

が、ラゲッジスペースの深さは実車の半分程度しかありません。

変わってタミヤのキット、カバーを被せることが前提ながらもそれなりなモールドがなされています。

が、ラゲッジスペースの深さは実車の半分程度しかありません。

前回のスプライトの時もそうでしたが、初心者にも関わらずカバー無しで上の画像のように作りたい!と懲りずに目論んでいます。

と言うことで前回のパテ盛り造形とは異なり、まさに「切った貼った」の作業となりそうですが、その途中にでも改めて更新する予定です。

(2025年6月17日)

リアエンドの整形を開始

今回のセブン、前作のページにも書いたように初版、再販併せて3台分(弱)のキットがあり、精神的に大きな余裕があります。

今回のセブン、前作のページにも書いたように初版、再販併せて3台分(弱)のキットがあり、精神的に大きな余裕があります。

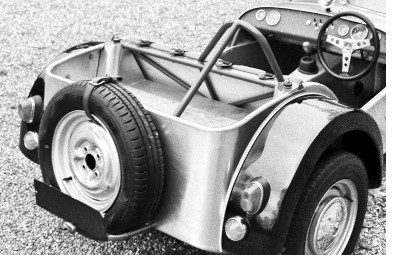

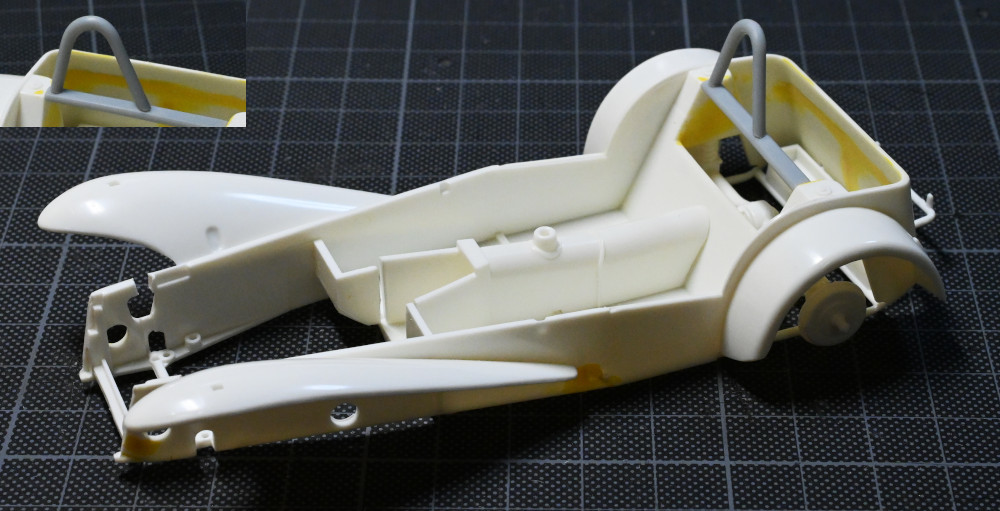

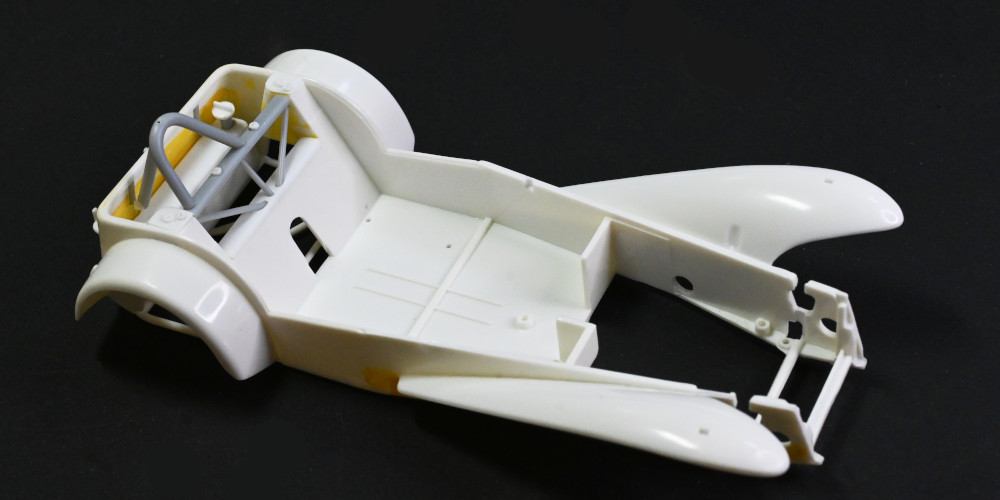

そして先ずはボディ後端のラゲッジスペースのフロア部分を取り除きます。ここは0.5mmのドリルでフロア部分に約80箇所の穴を開け、続いて1.0mmのドリルで穴の大きさを拡げて開けていくベーシックな?方法で簡単に取り除くことができました。

そして盛大に残ったバリはヤスリやペーパーを使って丁寧に削り取り、周りをキズ付けないように注意しながら面を整えて行きます。

続いてリアダンパーを覆うシュラウドの深さを、オリジナルの約2倍の深さまで延長します。

続いてリアダンパーを覆うシュラウドの深さを、オリジナルの約2倍の深さまで延長します。

ここはゼロからプラ版で・・・というのは面倒だったので(ちょっと勿体無いのですが)スペアのボディからシュラウドの上端を切り取ってつなぎ合わせ、不足部分をプラ版で継ぎ足すという手抜き工作にしました。

次にボディ後端を薄く削り込みます。ここは後ほど1mmのプラ棒などでフレームを再現する予定もあり、0.5mmくらいまで薄くしたかったのですが、強度の不安もあり1mm弱にとどめました。 そして最後に前作で使い方を覚えたポリパテを使って段差を消し、平面を出して一連の作業をいったん終えます。

そしてロールバー、前作のスプライトはヒストリックカーレースにエントリーしつつも自宅からサーキットまでくらいなら自走可能という建て付けで作りました。そして今作は、普段は公道を走るけど時たまサーキット走行というイメージで作りますのでやはりロールバーは必要でしょう?

(只々運転を楽しむ事だけに絞り込んだ機能と、快適装備は何一つ無いストイックな出で立ち、これがセブンの魅力のすべて)

スケール的には径1.5mm程度のプラ棒がいいんですが手元には1mmと2mmのものしかありません。ルーターに2mmのものをセットして削り込むことも考えましたが、かなり面倒だし、曲げに何度も失敗することを考えると諦めて2mmを使うことにしました。(案の定何度か失敗しました。)

結果なんとか思ったとおりの角度で曲がってくれたところで今回はここまでとします。

(プロペラシャフトから続くデフギアBOX、そしてリジッドアクスルやフレームワークが・・・ まずはココが見えるようにしたかった!)

前回書いたラゲッジスペースのフロアはデタッチャブルにするつもりですが、なんだか取り付けない方がカッコよく思えてきました。この後ロールバーの残りやフレーム類と、下半分しかモールドのない燃料タンクを自作する予定ですが、その辺りが終わったらまた更新の予定です。

リアエンドの作業を継続〜いったん完了

まずはメンド臭そうだけど避けて通れないのがリアエンド上端部のフレームとボディパネル接合部の加工です。

まずはメンド臭そうだけど避けて通れないのがリアエンド上端部のフレームとボディパネル接合部の加工です。

実車ではパネルが下からフレームの上へと回り込んで覆う形で構成されているのですが、1/24スケール(且つ私の腕前)では実現不可能です。 どうすればいいか?それなりに悩みましたが、0.5mmのプラ版を細切りして内縁上端に貼り込むという、結果からしたらコレしかないという方法で仕上げました。

画像は位置決めしながら片側から流し込み接着剤を使って接着していく作業途中の様子です。 ズレないように貼るのに神経を使いましたが、それぞれ左右から貼ってゆき、中ほどに残った部分を3枚目のプラ版でつなぎ合わせ、最後に整形して完成です。(私が子供の頃には無かった)流し込み接着剤がなければできない作業でした。

なおフレームの上端と下端は2本の縦フレームで接合されており、ここは1mmのプラ棒を使いますが、上で使ったのは0.5mmのプラ版なので、そのままだと縦フレームの断面が0.5mm分ハミ出てしまうことになります。 この問題は、ボディパネルの厚さが(かなり削り込んだ後でも)1mmほどあったので、パネル内側に0.5mmほどのプラ棒半分が埋まる溝を掘ることで解決させました。

次はパーツの製作の続きです。

次はパーツの製作の続きです。

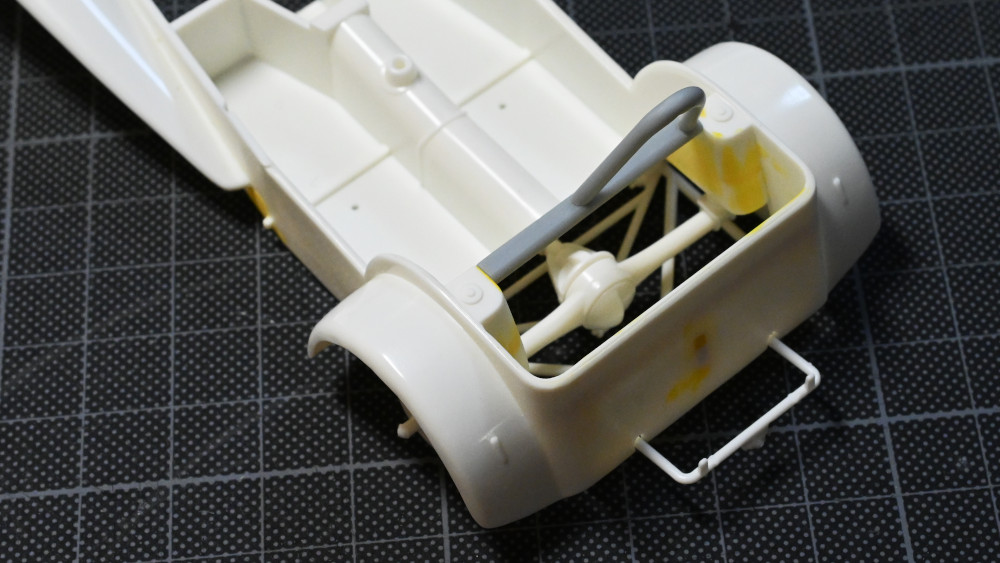

まずはロールバー、逆U字型のバーと、上で書いた縦のフレームとをつなぐバーを2mmプラ棒、そして溶接部分を0.3mmのプラ版で表現し洋白線で繋ぎました。

次にダンパーの上端接合部はフレーム側と溶接されており、シュラウド側とは色が異なるので、いったんモールドを削り取りプラ板を切り出し別パーツとし、ダンパー上端部も最後にレジン製のボルトで再現の予定です。

そして左右のダンパー上端部をつなぎ、ロールバーの取付部ともなる(今で言うストラットタワーバーみたいな)水平の長円形フレームの上部とダンパー上端部には計4箇所、プラ版をパンチで切り抜きボルト用の穴を開けた肩ハーネスの取付部を作りました。

続いてその下に溶接されたクロスフレームの上部を3本の1mmプラ棒で再現します。

最後は燃料タンク、1.2mmのプラ板で何となく形にし、フュエルリッドは使わなかった前作A・H・スプライトの物を加工して作成しました。

(仮組み状態、燃料タンクから伸びたフュエルリッドが良いアクセントになっている、と思う。)

(左の画像はタミヤさんのサイトにある製作例より・・・失礼ながら、いかにも「取って付けた」感じの幌カバーと、取り付け位置が不自然な一番奥のロールバー/ハーネス。

いつの日か、もし自分が作る機会があったら何よりカバーを取っ払いたい・・・ついにその時が訪れました。)

いつの日か、もし自分が作る機会があったら何よりカバーを取っ払いたい・・・ついにその時が訪れました。)

今回はここまで。

この部分には最終的にフュエルラインやブレーキラインを取り回す予定ですが、それはかなり後の事になるので、今後しばらくはインスト通りに製作を続け(フロントサスのコイルは自作してみる予定)、最後の方でもう一箇所、他では見たことのない加工にチャレンジしてみるつもりです。

次回はその前段あたりで更新する予定です。

(2025年7月9日)

バッテリーとエアインテークの加工

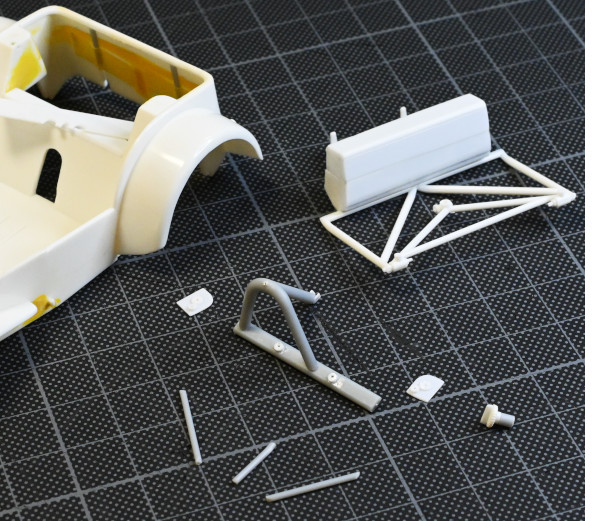

前回「今後しばらくはインスト通りに製作を続け・・・」と書きましたが、その前に気になっていた2箇所の修正を行いました。まずはバッテリー、何故かシャーシ側に一体化してモールドしてあります(別パーツにするのは造作もないことかと思いますがコストの関係でしょうか?)。

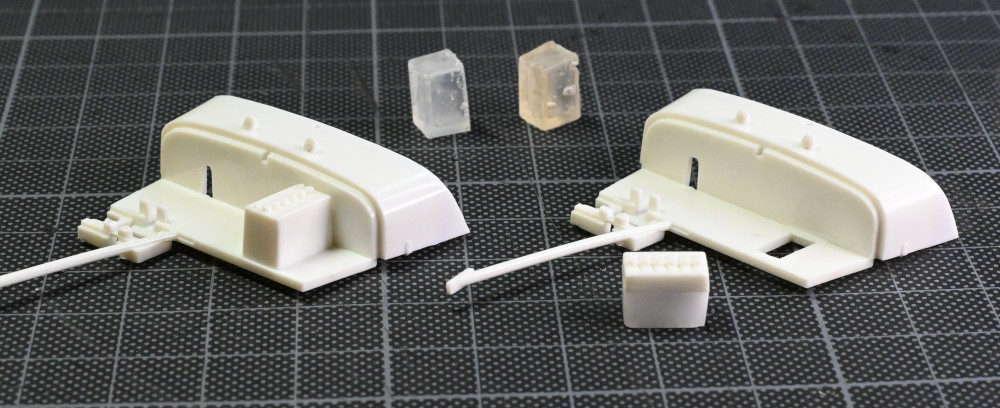

ここはエッチングソーでバッテリーを切断しますが、切り離したバッテリーから型を取り、白濁した樹脂で再現することを決めていました。

まず、以前に戦闘機のキットを作る際に前脚着陸灯のレンズを表現するためにAma○onで買ったUVレジン、これが不良なのか私のやり方が悪いのか?触れ込みとは異なり透明とは程遠く濁ってしか固まってくれないませんでした。そこで、今回は半透明の方が好都合と思い使ってみたもののまだまだ透明度が高すぎてまったくリアルではありません。

続いて20年以上前!に買ってほとんど使っていなかった「プラリペア」、クリアな筈なのですが実際やってみると黄ばんでしまいました(なんせ20年以上前のものですから)。

しょうがないので最後の手段、酷暑のなか汗だくでダイソーまで歩き、UVレジン液とホワイトの着色液、そして手持ちのUVライトは乾電池式だったのでUSB給電のUVライトを購入(合計税別700円、安い!)

(奥左側はAma○onで買ったUVレジン液製、右側はプラリペア製、そして下側はキットのバッテリー上部を切り取って仮り付けしたダイソーレジン液+着色液製。)

結果はダイソー製の圧勝!白濁した乳白色の樹脂の雰囲気バッチリです。

続いてエンジンの吸気側、ウェーバーへ新鮮な空気を送るエアインテークです。

キットでは、モールドされているものの吸気口の再現は無く埋まった状態です。これは何とかしたい・・・。

(左はキットオリジナル、真ん中はエアファンネルむき出しのレーサー風、右は初期のロータス製で見かけるタイプ。)

上の画像の右2つの内、どちらのタイプにするか?考えましたが、真ん中のカタチはカッコはイイのですが今回はちょっと派手に見えそうな反面、キットのウェーバーキャブ、たぶんインマニの長さの加減だと思いますが、画像のものよりエアファンネルがだいぶ奥まっています。(今回、インマニを延長するモチベーションは起きませんでした、笑。)

そこで、加工は一番めんどくさそうですが右側のタイプにすることにしました。

このキットを作ったことのある人でさえ気にならない部分かもしれませんが、少なくとも私はキットそのままより全然リアルになったと悦に入っています。

次回は、足回りを組み立てた状態、あるいはボディ側の大まかな塗装が終わった時点で更新の予定です。

(2025年7月16日)

Page2へ